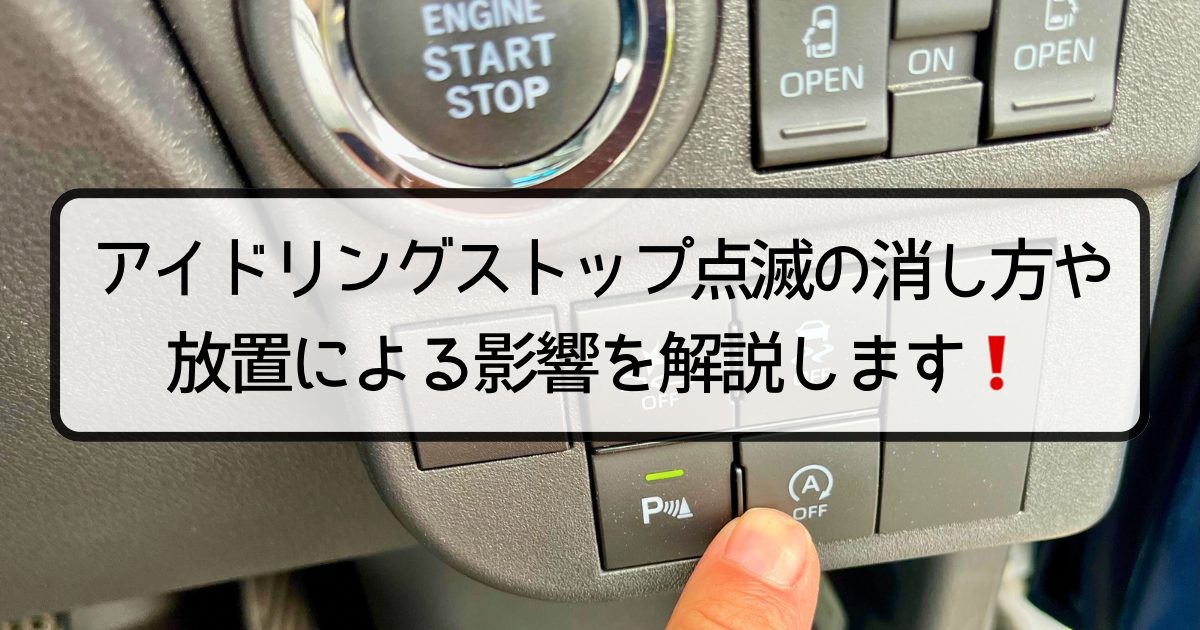

アイドリングストップ機能を搭載した車に乗っていて、「アイドリングストップの警告灯が点滅して消えない」「消し方がわからない」「そのまま放置しても大丈夫?」と不安を感じたことはありませんか?

この記事では、そんなお悩みを持つ方に向けて、アイドリングストップの点滅の原因と対処法、放置によるリスクについてわかりやすく解説します。

また、「アイドリングストップはいらない」と感じている方にとって選択肢となる、アイドリングストップキャンセラーの活用や注意点、さらには「キャンセラーで不具合が起きるのか」「車検に通るのか」といった疑問にもお答えします。

バッテリーを交換しないままでいるとどうなるのか、実際に5年もつのかなど、バッテリーに関する気になる情報も盛り込みながら、安心して車に乗り続けるための知識をお届けします。

- アイドリングストップ警告灯の点滅原因と対処方法

- 点滅を放置した際のリスクや影響

- バッテリー交換や初期化の必要性

- キャンセラー使用時の注意点と車検対応

アイドリングストップ機能とは?基本の仕組みと役割

アイドリングストップとは、車が信号待ちなどで停車すると自動的にエンジンを停止する機能です。

再発進時にはエンジンが再始動し、運転を続けられます。主な役割は以下の通りです。

燃費向上

ムダなアイドリング(停車中の空ぶかし)を減らし、ガソリン消費を抑えます。

例えば軽自動車の一例では、アイドリングストップ無しと有りで市街地モード燃費に約4.3km/Lもの差が生じています(引用:Merkmal公式)。

環境対策

エンジン停止中は排出ガスの削減になり、大気汚染や温室効果ガス排出を減らします。

またアイドリング中のエンジン騒音もカットでき、静かな環境にも貢献します。

このように環境にもお財布にも優しいメリットが多いため、軽自動車から普通車まで幅広く普及した機能です。

最近ではガソリン価格高騰や環境意識の高まりもあり、新車の多くに標準搭載されています。

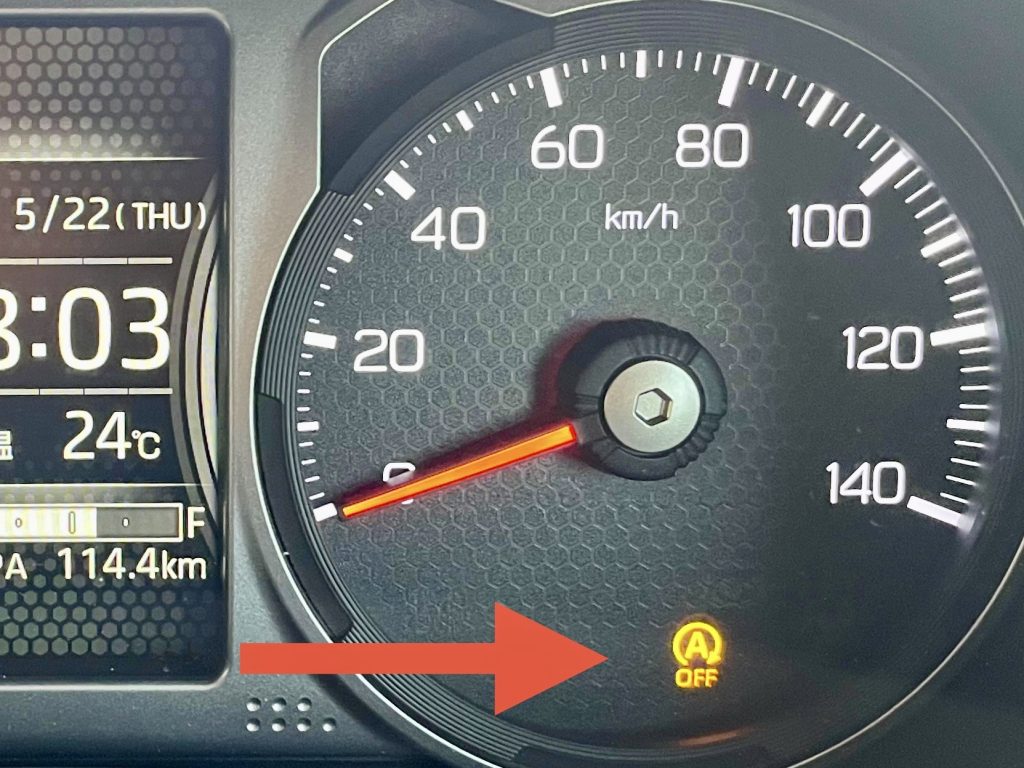

警告灯(アイドリングストップ表示灯)の点滅が意味するもの

メーター内のアイドリングストップの警告灯(表示灯)が点滅した場合、車は何らかの異常を検知しています。

通常このランプは、アイドリングストップ機能を手動でOFFにした際に点灯するオレンジの表示灯ですが、異常時には点滅してドライバーに注意を促す仕組みです。

点滅の主な原因として多いのはバッテリーの性能低下や劣化です。

アイドリングストップ機能はエンジンの頻繁な再始動を行うため、通常よりバッテリーに大きな負荷がかかります。

そのためバッテリーが弱ってくると、「これ以上アイドリングストップを行うとエンジン再始動ができない恐れがある」と車が判断し、警告灯を点滅させてアイドリングストップ機能を停止させるのです。

実際、多くの車種でバッテリー劣化が警告灯点滅の最大要因となっています。

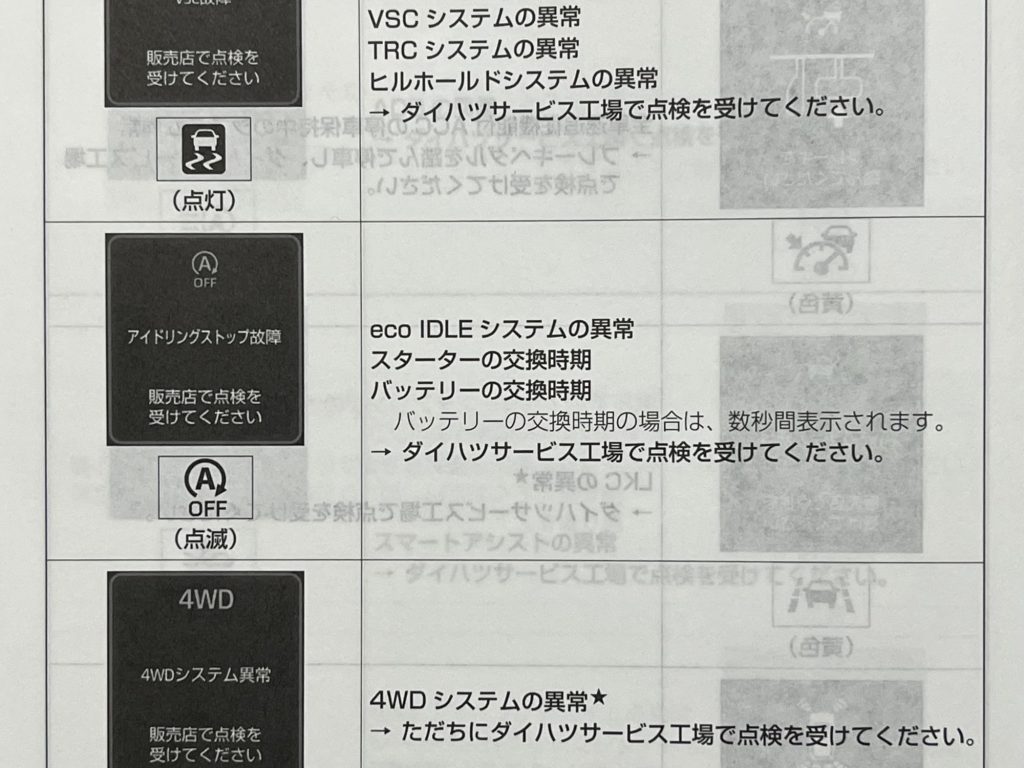

ただし原因はバッテリーに限りません。例えばスターターモーター(エンジン始動用のモーター)の消耗やセンサー異常によっても警告灯が点滅するケースがあります(引用:SUZUKI公式)。

メーカーや車種によっては、特定のエンジン部品の交換時期を知らせる意味で点滅することもあります。

つまり「アイドリングストップOFFランプの点滅=何らかの不具合またはコンディション低下のサイン」と捉えてください。

なお、冬場の極端な低温時や急な坂道での停車時、ハンドル操作中など、車両の条件によって意図的にアイドリングストップしない場合もあります。

この場合は単に機能を休止しているだけで故障ではありません。

緑色のランプ点滅などで知らせる車種もあり、取扱説明書に条件が記載されています。

オレンジ色の警告灯が連続で点滅している場合は、本記事で解説するように何らかの対処が必要な状態と考えましょう。

警告灯が点滅したときの対処方法【消し方】

メーターパネルのアイドリングストップ警告灯が点滅したら、慌てず次の対処を行いましょう。

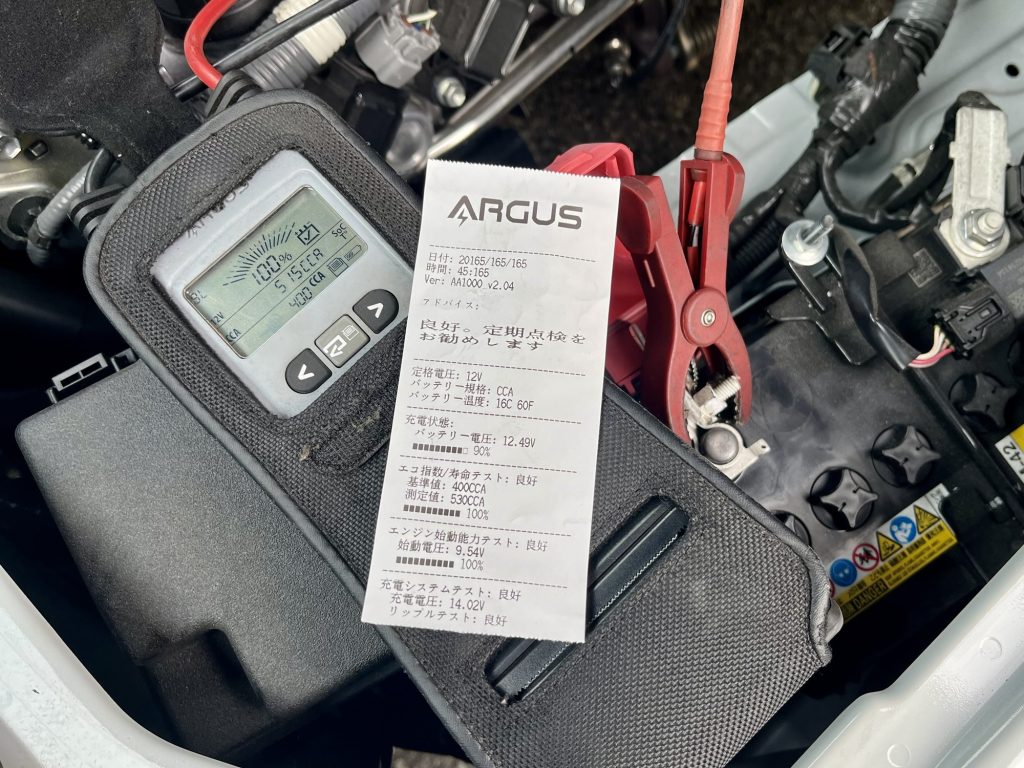

バッテリーの状態を確認

まずはバッテリーが弱っていないかチェックします。エンジン始動が重い・ヘッドライトが暗い等の症状があればバッテリー劣化の可能性大です。

2年以上交換していない場合は特に疑ってください。

簡易的な電圧チェック器具があれば測定し、必要ならエンジンをかけたまま少し走行して充電してみます。

ただし、電圧チェックだけではバッテリーの内部劣化までは判断できない場合もあるため、できればCCA(コールドクランキングアンペア)を含む負荷試験も整備工場などで受けるのが確実です。

充電後も点滅が続く場合、バッテリー交換が必要かもしれません。

取扱説明書の指示を確認

メーカーごとに警告灯点滅時の対処が記載されています。

「○○の異常。すみやかに点検を受けてください」等の記載があれば、基本的には速やかに販売店や整備工場で点検を受けるのが安心です。

特に新車保証期間中であればディーラーで診てもらいましょう。

一時的にアイドリングストップをOFFにして走行

エンジン始動が問題なくでき、走行に支障がない場合は、車内のアイドリングストップ「OFFスイッチ」を押して機能を停止させた状態で運転を継続しても構いません。

夏場でエアコン使用中などバッテリー負荷が高い状況では、積極的にOFFにしておく方が安心です。

ただし警告灯の点滅自体は解除されない点に注意してください。

根本原因を解消しない限りランプは点滅し続けます。

原因を修理・解消する

もっとも重要なのは、不具合の原因に対処することです。

多くの場合はバッテリー交換で点滅が解消します。

実際に故障コードを診断機で読むと「バッテリー性能低下」というエラーが記録されている例が多々あります。

バッテリー交換以外では、スターターモーター等の関連部品交換やセンサー調整が必要なケースもあります。

整備工場で診断してもらい、適切な修理を行いましょう。

警告灯をリセット(初期化)する

原因となる部品を交換・修理した後、警告表示を消去(リセット)する必要があります。

通常は整備工場の診断機でエラーコードをクリアする作業になります。

車種によってはバッテリー交換後に車両側で初期設定(学習リセット)を行わないと警告灯が消えない場合があります。

これは車が「古いバッテリーのまま」と認識しているためで、適切に初期化すれば解除されます。

例えばダイハツ車ではバックアップ用ヒューズを一旦抜いて5分ほど待ち、再度差し込むことで警告灯を消去できたケースがあります。

ただし、ヒューズ脱着やバッテリー端子のマイナス外しで初期化を行う方法は、カーナビ等の設定リセットなど副作用もあります。

初心者の方は無理をせず、整備工場に依頼するのが確実です。

以上の対処を行えば、基本的には警告灯の点滅は解消し、再びアイドリングストップ機能が正常に働くようになります。

ポイントは「原因への対処」と「警告灯リセット」の両方を行うことです。

片方だけでは再度点滅したり機能が復帰しなかったりするため、確実に実施しましょう。

警告灯を無視・放置するとどうなる?

アイドリングストップ警告灯が点滅したままの状態を放置するとどうなるかも気になるところです。結論から言えば、しばらくは通常走行が可能なケースがほとんどですが、次のようなデメリット・リスクがあります。

アイドリングストップ機能が使えなくなる

警告灯が点滅している間、車はアイドリングストップ機能を停止させています。

そのため信号待ちでエンジンが止まらず、通常のアイドリング状態が続きます。

燃費が若干悪化し、排ガスも増えますが、安全走行自体に直ちに影響はありません。

バッテリー上がりのリスク増大

点滅の原因がバッテリー劣化の場合、この状態を放置すればさらにバッテリー性能が低下し、最悪の場合エンジン始動できなくなる(バッテリー上がり)恐れがあります。

実際「アイドリングストップ警告灯が点滅したら、バッテリー上がりの前兆だと思って早めに対処してほしい」と整備士が助言するほどです。

特に寒冷地や真夏などバッテリー負荷の大きい環境で放置するのは危険です。

関連部品への負担

アイドリングストップが作動しないことでエンジンの始動回数自体は減りますが、その間もバッテリーは常に充放電を繰り返しています。

劣化したバッテリーを無理に使い続けるとオルタネーター(発電機)への負担が増え、発電機の寿命にも影響する可能性があります。

また、スターターモーター等他の電装品にも余計な負荷がかかりかねません。

精神的な不安

メーターに常に警告ランプが点滅している状態は、やはり気分の良いものではありません。

ドライバーが「このままで大丈夫かな…?」と不安を抱えながら運転するのはストレスになりますし、いざというとき本当に重要な警告を見逃すリスクもあります。

以上のように、警告灯の点滅放置は推奨できません。

たとえ車検に通るかどうかの問題はなくとも(後述しますが、この種の警告は車検の不合格項目には直結しません)、車の調子が万全でない状態であることは確かです。

安全・安心のためにも、早めの点検・対応を心がけましょう。

アイドリングストップキャンセラーとは?「いらない派」の選択肢

最近では「アイドリングストップなんて煩わしいだけだから使わない」というドライバーも増えています。

そうした方向けに市販されているのが「アイドリングストップキャンセラー」と呼ばれるパーツです。

その名の通りアイドリングストップ機能を強制的にOFFにする装置です。

通常、車にはアイドリングストップを一時的に無効化するOFFスイッチがありますが、エンジンをかけ直すたびにリセットされて再びONになってしまいます。

キャンセラーを取り付けると、エンジン始動のたびに自動でOFFスイッチを押した状態にするなどの制御を行い、常にアイドリングストップを効かないように設定できます。

結果として、信号待ちでもエンジンは止まらず「アイドリングストップしない車」になるわけです。

キャンセラーの利点は、煩わしさの解消だけではありません。

前述したようにアイドリングストップにはデメリットもあります。例えば…

- エンジン再始動時のタイムラグや振動が運転ストレスになる

- エアコンが停止中に効かなくなり、真夏は車内温度が上がってしまう

- バッテリーやスターターへの負荷増大で部品寿命が縮む

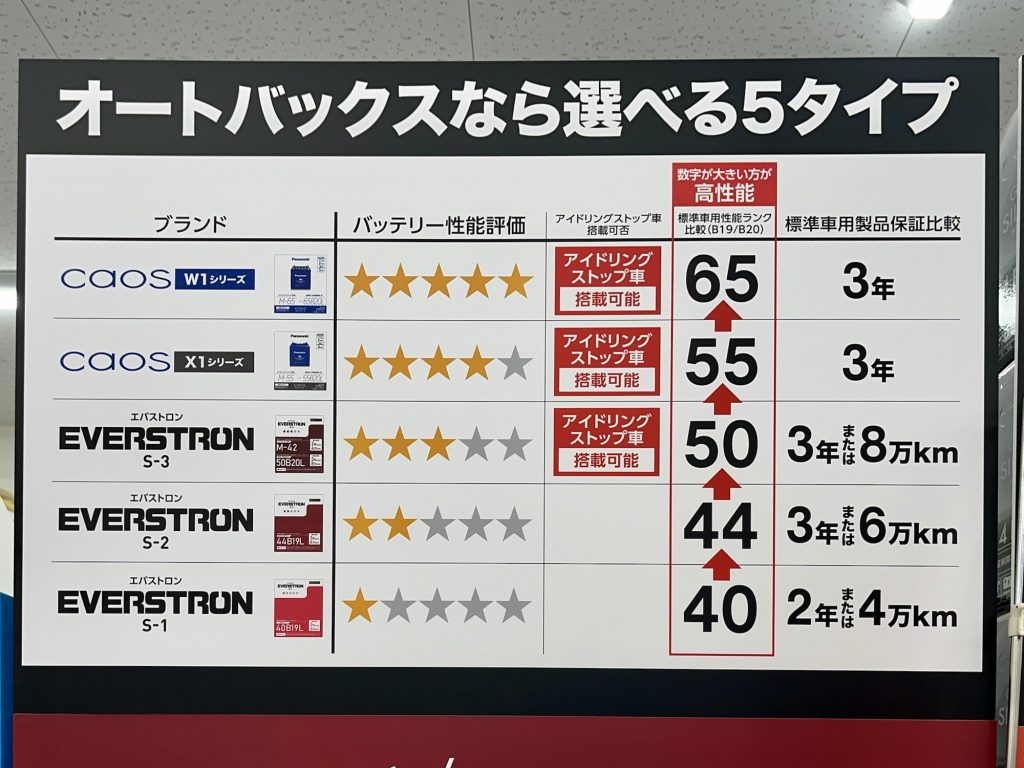

実際、バッテリーメーカーのGSユアサによれば、アイドリングストップ搭載車向けバッテリーの保証期間は標準車より短く設定されています(例:標準車36ヶ月に対しアイドリングストップ車は24ヶ月)。

これはアイドリングストップ車の方がバッテリー酷使が激しいことを示しています。

こうした理由から「アイドリングストップはいらない」と考える人にとって、キャンセラーは魅力的な選択肢です。

市販品は比較的手頃な価格(安いものは3000円程度)で入手でき、車種別にカプラーオン(配線を差し替えるだけ)で装着できる製品も多く出ています。

スイッチタイプで、必要に応じて元の状態に戻すことも可能な製品もあります。

メーカー側も最近はアイドリングストップ非搭載グレードを用意し始めており、「最初からその機能が無い車」を選ぶ人もいます。

キャンセラーは後付けでそれに近い状態を実現するガジェットと言えるでしょう。

キャンセラー使用時の不具合リスクはある?

便利なアイドリングストップキャンセラーですが、気になるのは「車に不具合を起こさないか」という点です。

結論から言えば、「正しく設計・対応した製品」であれば基本的に大きな不具合は報告されていません。

ただし、車種によってはアイドリングストップの制御が他の電装システムと連携している場合もあり、個別の仕様によっては想定外の挙動が発生する可能性もゼロではありません。

キャンセラー製品には、純正のOFFボタン操作を電子的に再現するタイプと、車のセンサー類を騙してアイドリングストップを止めるタイプがあります。

例えば後者の例として、バッテリーのマイナス端子を直接アース(車体)につなぐ改造や、ボンネット開閉センサーを外して「ボンネットが開いている状態」と誤認させる裏技があるようです。

これらの方法だと確かにエンジンは止まらなくなりますが、本来想定されていない状態でシステムを誤魔化すため、別のエラーや不具合を誘発する可能性があります。

一部では「スズキのマイルドハイブリッド車でアイドリングストップをキャンセルすると、充電制御システムが乱れて不具合が起きる」といった指摘もあります(引用:Yahoo知恵袋)。

ハイブリッドや高度な省エネ機構を持つ車では、アイドリングストップが全体の制御と連動しているため、単純に止めると想定外の動作となるケースも考えられます。

信頼できるメーカー製で「車種別対応」を謳っているキャンセラーを選ぶことが重要です。

口コミやレビューで「取付後にエラーランプが点いた」「バッテリーが上がりやすくなった」等の報告がないか確認しましょう。

取り付けも自己流で配線をいじるのではなく、製品の手順に従うことが肝心です。正しく使えば「ハンドルが重くなる」「燃費が極端に悪化する」といった心配は不要とのユーザー報告もあります。

要は「変な商品に手を出さない」ことが最大の予防策と言えます。

キャンセラーを付けた車は車検に通るの?

アイドリングストップをキャンセルして常時OFFにしている車でも、基本的に車検(継続検査)には通ります(引用:carview!公式)。

アイドリングストップ自体は保安基準で義務付けられた機能ではなく、動作しなくても検査項目に直接影響しないからです。

たとえば警告灯が点滅・点灯していた場合でも、それがブレーキやエアバッグ、エンジンチェックランプなど安全走行に関わる警告でなければ不合格の対象にはなりません。

アイドリングストップOFF表示灯はまさに該当外のカテゴリです。

ただし、現場の検査員やディーラーによっては誤解や独自ルールで指摘を受ける可能性もゼロではありません。

実際にディーラー車検で「アイドリングストップOFFの表示灯が常時点灯しているからNG」と言われたケースも報告されています。

これは法規の解釈ミスによるもので、前述の通り本来は問題ないはずですが、面倒を避けたい場合は車検時だけキャンセラーを外す選択肢もあります。

キャンセラーは多くが後付け配線またはカプラー式ですから、元に戻すのも難しくありません。

まとめると、キャンセラー装着車でも適切に対処すれば車検はクリア可能です。

心配な方は事前に整備工場に相談し、「このまま通りますか?」と確認すると安心でしょう。

繰り返しになりますが、アイドリングストップ表示灯それ自体は保安基準の対象外(検査不合格の直接原因にはならない)と覚えておいてください。

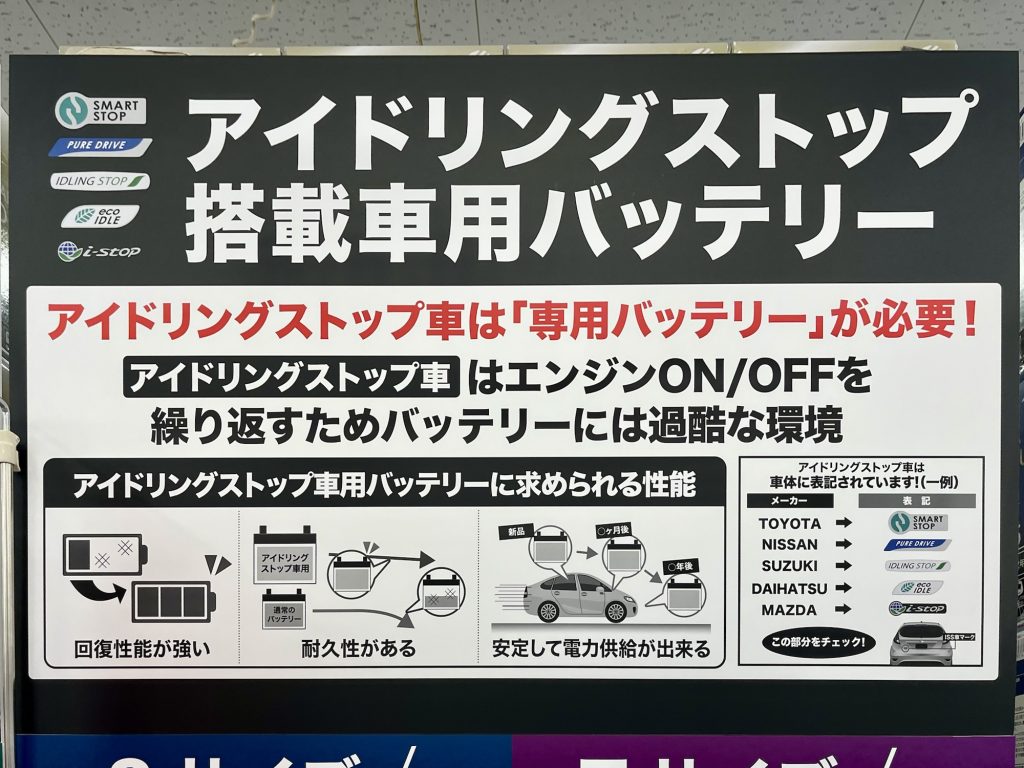

アイドリングストップ車用バッテリーの特徴

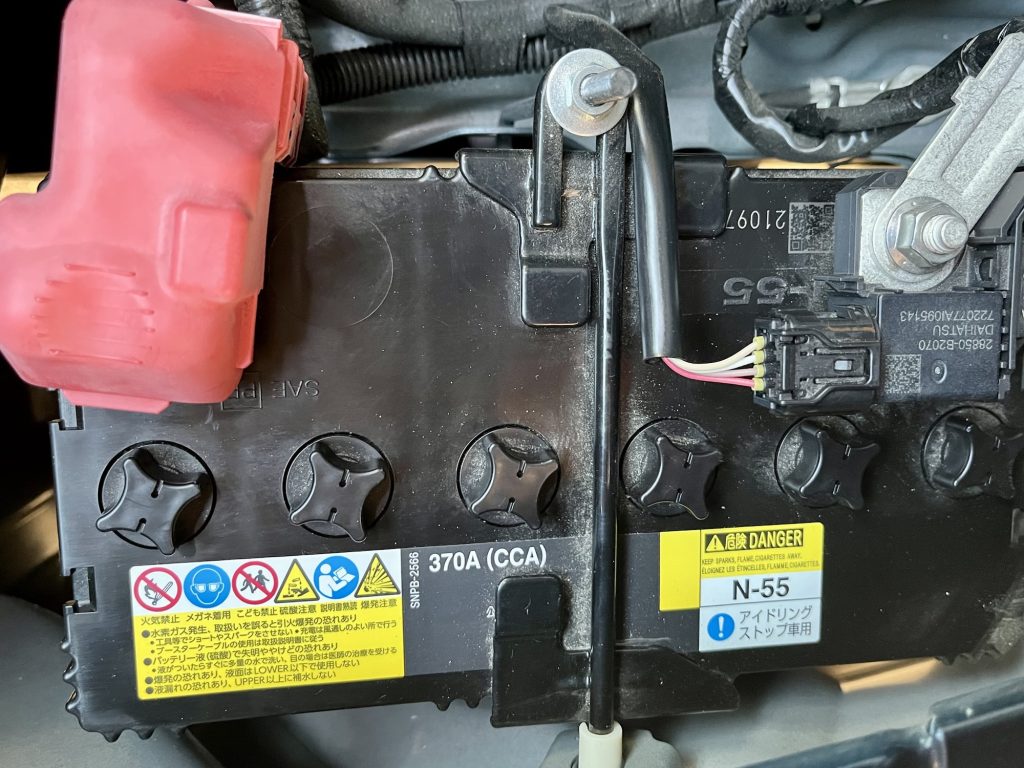

アイドリングストップ機能搭載車には、通常の車とは異なる性能区分のバッテリーが使われています。

主な特徴は以下の通りです。

高い耐久性・充電性能

エンジンの頻繁な再始動に耐えるため、短時間で大電流を放電・充電できる構造になっています。

具体的には、プレート(極板)の強化や素材の改良がされており、深い放電にも耐えられる設計です。

欧州車などではAGM(吸収ガラスマット)型、国産車ではEFB(強化液式)型などの専用バッテリーが採用されることが多いです。

これらは内部抵抗が低く、充電受入性が高いのが特徴です。

価格が高め

特殊な構造ゆえに一般的なバッテリーより価格が高くなります。

車種にもよりますが、交換費用は1万円~3万円程度と幅があります。

安易に通常車用の安価なバッテリーを流用すると性能不足で早期に劣化したり、最悪システムエラーを招く可能性があります。

そのため必ず適合した専用品を選ぶことが大原則です。

サイズ・規格の違い

アイドリングストップ車用バッテリーは性能だけでなく、規格表示も通常と異なる場合があります。

製品型式に「M-42」「S-95」など独自の表記があり、端子の配置や寸法も車ごとに様々です。

これは充電制御車(走行中に効率よく充電する車)やハイブリッド車用バッテリーともそれぞれ異なるため、店頭で購入する際は車種別適合をよく確認する必要があります。

以上のように、アイドリングストップ車のバッテリーは高性能だが高価であり、車に合ったものを選ぶ必要があります。

裏を返せば、こうした特別仕様のバッテリーでないとアイドリングストップ機能の要求に耐えられない(すぐ性能低下してしまう)ということです。

性能を発揮し寿命を全うさせるためにも、適切なメンテナンスと正しい使い方が重要です。

バッテリーを交換しないとどうなる?(交換しないリスク)

「アイドリングストップ警告灯が点滅してもエンジンさえかかれば放置でいいのでは?」と思う方もいるかもしれません。

前述したように走行自体は可能なケースが多いですが、バッテリー交換を先延ばしにするリスクも理解しておきましょう。

最終的にエンジン始動不能に陥る

バッテリーは消耗品であり、劣化が進めばやがてエンジンをかけるパワーも出せなくなります。

アイドリングストップ警告灯が点滅する段階は「まだギリギリ始動できるが性能低下している」というサインです。

このまま交換せず使い続けると、ある朝突然セルモーターが回らずエンジンがかからない…という事態になり得ます。

特に冬場の冷え込んだ朝は性能が落ちるため要注意です。

他の電装系への悪影響

弱ったバッテリーを無理に使うと、電圧降下によりカーナビやパワーウインドウの初期設定がリセットされたり、エンジン制御コンピュータが誤作動する可能性もゼロではありません。

アイドリングストップに直接関係なくとも、電気を使う全ての装置にとって安定した電源は重要です。

安定しない電圧は思わぬ不具合を誘発しかねないため、やはり早めの交換が望ましいでしょう。

結果的に費用が嵩む可能性

バッテリー交換をケチった結果、出先でバッテリー上がりを起こしてJAFを呼んだり、他の発電系パーツまで壊して修理費が発生したりしては本末転倒です。

アイドリングストップ用バッテリーは確かに高価ですが、寿命を過ぎたら交換するのが結局は安上がりと心得ましょう。

なお、「アイドリングストップ機能が働かなくなるだけなら別に交換しなくてもいいのでは?」という意見もあります。

実際、アイドリングストップしないだけでは車検に通らないわけではないため、機能をあえて復旧させず放置する人もいます。

しかし上述のようなリスクを考えると、日常の足であるマイカーを良好な状態で維持するためにも、バッテリーは適切な時期に交換するのがベターです。

バッテリーは「5年もつ」の?寿命の目安と真実

インターネット上では「アイドリングストップ車のバッテリーは5年くらい使える」とか「2~3年で交換は早すぎ、4~5年は平気」といった情報も見かけます。実際のところ寿命の目安はどうなのでしょうか。

結論:寿命は使用状況で大きく変わりますが、2~3年を目安に考えるのが無難です。ただし条件が良ければ4~5年もつ場合もあり、「5年使えた」という事例自体は珍しくありません。

以下、詳しく解説します。

メーカーや整備士の一般的見解

先述のGSユアサによれば、アイドリングストップ車で2~3年経つと性能低下によりアイドリングストップしなくなる可能性が高いとされています(引用:GSユアサ公式)。

またディーラーなどでも3年毎の交換を推奨するケースが多いです。

寒冷地や過走行の場合はさらに短く、極端な例では半年~1年でダメになるケースもあるようです。

ユーザーの実体験

一方で、ユーザーからは「毎日長距離走っていたら4~5年経っても平気だった」という声もあります。

実際ヤフー知恵袋でも「車検の度(2年ごと)に交換はもったいない。4~5年は持つ」という回答がベストアンサーになっています(引用:Yahoo知恵袋)。

逆に「1年半で交換する羽目になった」という報告もあり、まさにピンキリです。

寿命を左右する要因

寿命の長短を決めるのは、日頃の乗り方と環境です。

毎日ある程度の距離を走りバッテリーを充電できていれば劣化は遅くなります。

一方、短距離移動や長期間放置が多い車は充電不足で劣化が早まります。

夏場にエアコン、冬場にヒーターやライトなど電装品フル稼働の地域ではバッテリー酷使が激しく、寿命は短めです。

また新品バッテリー自体の品質や容量サイズも影響します。

まとめると、「5年使えるか?」の答えは「場合による」ですが、3年前後が交換時期と考えて早め早めに対処する方が安心です。

仮にアイドリングストップ用バッテリーを5年以上使う場合は、こまめな点検や補充電を行い、性能低下の兆候(警告灯点滅やセルの力弱まりなど)を見逃さないようにしましょう。

アイドリングストップの点滅を放置しない消し方を総括

「アイドリングストップ警告灯の点滅」という一見小さな事象にも、実はバッテリーの状態や車両システムの重要なサインが隠れています。

初心者の方でも押さえておきたいポイントをまとめます。

以上、アイドリングストップ警告灯の点滅に関する基本知識と対処法について解説しました。

車に詳しくない方でも理解いただけるよう平易に説明しましたが、不明点や不安があれば遠慮なくプロに相談してください。

愛車の安全と長持ちのために、ぜひ参考にしていただければ幸いです。

コメント