カストロールGTXは本当にやばい?実際の評価や使う際の注意点を徹底検証

カストロールGTXに対してやばいという印象を持って検索している方の多くは、本当に信頼して使えるエンジンオイルなのか、それとも何か注意すべき点があるのかを知りたいと感じているはずです。

GTXシリーズの中でも特にウルトラクリーンは評判が良く、エンジンの内部をきれいに保つ効果が高いと評価されています。

しかし一方で、エンジンが壊れるのではないかという声や、他のグレードとの違いがわかりにくいという意見も少なくありません。

本記事では、カストロールGTXの特徴をはじめ、DC-TURBOとの違いや、GTXとEDGEの性能差について詳しく解説していきます。

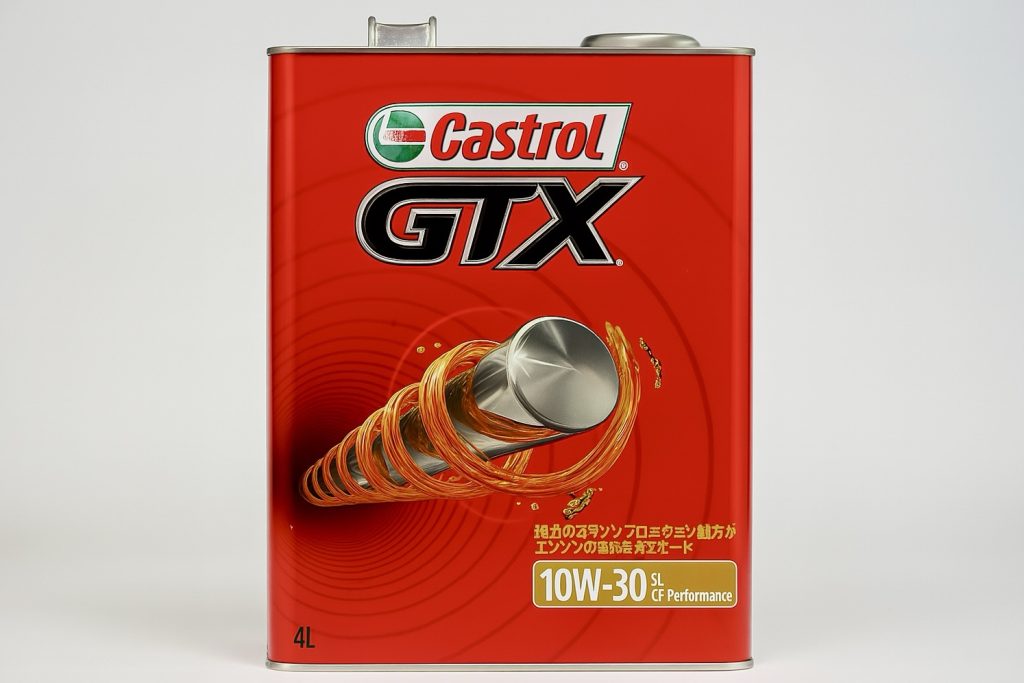

さらに、10W-30や0W-20といった粘度グレードの評価や使い方の違い、赤ラベルが意味する内容、プラボトル仕様のメリットと注意点などについても取り上げます。

また、実際にGTXを使った人の評判や口コミをもとに、どのような用途に適しているのかを客観的に整理しました。

バイクに使えるかどうか、カストロールはどこの国の会社なのかといった基本的な疑問にも触れながら、総合的な情報を提供します。

これからGTXを選ぼうとしている方、あるいは今使っているオイルに少しでも不安を感じている方は、ぜひ参考にしてください。

- カストロールGTXの特徴や性能

- 実際の評判や口コミの内容

- 他製品(EDGEやDC-TURBO)との違い

- 使用時の注意点や適した使い方

カストロールGTXがやばいと言われる理由とは

- ウルトラクリーンの評判とその実力

- 実際の評判と口コミから見える評価

- カストロールGTXの特徴をわかりやすく解説

- DC-TURBOとの違いはどこにある?

- カストロールGTX 10W-30の評価と使用感

- カストロールGTX 0W-20はどんな人におすすめ?

ウルトラクリーンの評判とその実力

ウルトラクリーンは、カストロールGTXシリーズの中でも注目されている製品の一つです。とくに「エンジン内部の洗浄力が高い」という点で評価されており、使用後にエンジンの吹け上がりが軽くなったと感じるユーザーも少なくありません。

そもそもウルトラクリーンは、GTXの中でも“スラッジ(汚れの固まり)を抑える”ことを主な目的に設計されています。

エンジンオイルは、長く使うほど汚れが溜まりやすくなるものですが、ウルトラクリーンはその点において非常に優れています。

エンジン内部を清潔に保つことで、摩耗や詰まりを防ぎ、結果としてエンジン寿命を延ばす効果が期待できるのです。

また、価格帯が比較的リーズナブルなこともあり、日常的にクルマを使うユーザーや、メンテナンスコストを抑えたいと考える方から支持されています。

ただし、ハイパワーエンジンやターボ車など、特殊な条件下で走行する車種に対しては、もう少し上位グレードのオイルが適している場合もあります。

この点については、車種や使用環境に応じた選択が必要です。

このように、ウルトラクリーンはコストパフォーマンスに優れ、エンジン保護効果も高いことから、軽自動車やコンパクトカーを中心に幅広く活用されています。

特に街乗りメインのドライバーには、扱いやすいオイルとしておすすめできる製品です。

実際の評判と口コミから見える評価

カストロールGTXに対する実際の評判や口コミを見てみると、「コスパが良い」「交換後に走りが滑らかになった」といった好意的な意見が多く寄せられています。

とくにウルトラクリーンや10W-30を使ったユーザーからは、エンジンノイズの低減や燃費の改善に手応えを感じたという声もあります。

このような評価が目立つ理由の一つとして、GTXが“汚れに強いオイル”として広く認知されていることが挙げられます。

日常的な走行や、やや古いエンジンを搭載した車との相性が良いため、愛車を長く乗り続けたいと考える人にとっては安心できる選択肢になっているようです。

一方で、ネガティブな意見としては「高温時の耐久性が不安」「スポーツ走行には物足りない」といった指摘も見られます。

これらの意見は、GTXの使用環境が極端な条件にある場合に多く見られる傾向です。

つまり、街乗りや日常の通勤・買い物用途であれば満足度は高いが、スポーツユースや長時間の高速走行では限界があるということでしょう。

こう考えると、GTXの評判や口コミは「適切な用途で使えば非常に優秀なオイル」という認識に落ち着きます。

過度な期待を抱かず、愛車と用途に合った粘度やグレードを選べば、多くのユーザーが満足できる性能を発揮するオイルといえるでしょう。

カストロールGTXの特徴をわかりやすく解説

カストロールGTXの最大の特徴は、「エンジン内部のスラッジ(汚れ)を防ぐ性能」に優れていることです。

エンジンオイルの中には、長く使っていくうちに汚れが蓄積しやすいものがありますが、GTXはそのリスクを最小限に抑える処方設計となっています。

この性能は、カストロール独自の“デュアルアクション・フォーミュラ”によって実現されています。

これは汚れを分解する作用と、汚れを防ぐ作用を同時に持つ技術で、エンジン内部の清潔さを長く維持できるという点で高く評価されています。

また、GTXはグレードや粘度の選択肢が豊富で、10W-30や0W-20といった一般的な粘度から、より低温始動性に優れたタイプまで幅広く展開されています。

このため、軽自動車から中型セダン、さらには一部のSUVまで対応可能です。

ただし、ハイパフォーマンス車やモータースポーツ用途には、やや物足りなさを感じるユーザーもいるかもしれません。そういった場合には、同じカストロールのEDGEシリーズなど、より高負荷向けの製品を検討するのが良いでしょう。

いずれにしても、GTXは「エンジンを長く大事に使いたい人」にとって非常に相性の良い製品です。

とくにメンテナンスを重視するドライバーには、定期的なオイル交換とあわせてGTXを選ぶことで、車のコンディションを良好に保ちやすくなります。

DC-TURBOとの違いはどこにある?

カストロールGTXとDC-TURBOの違いは、エンジン特性と用途への適応性にあります。

両者ともエンジンオイルとして一定の評価を受けていますが、設計思想や狙っているターゲット層に差があります。

GTXは「汚れからエンジンを守る」というコンセプトが強く、スラッジの発生を抑えたり、エンジン内部を清浄に保つ点に重きを置いています。

一方で、DC-TURBOは「ターボ車や高負荷走行に対応する耐久性」を意識して開発されたオイルです。

このため、日常的な街乗りや軽・コンパクトカーにはGTXが適しています。

反対に、高速道路を多用する方や、ターボ付きエンジン車に乗っている方にとっては、DC-TURBOの方が信頼性が高いと感じられるかもしれません。

また、GTXは比較的柔らかく、低温始動性にも優れる傾向があります。

それに対し、DC-TURBOは粘度設定がやや高めで、熱に強く、長時間の高回転運転に耐えやすいという特徴があります。

価格帯にも違いが見られ、GTXの方がややリーズナブルな傾向です。

これは、DC-TURBOが高負荷対応という専門的な性質を持っているためであり、単純な性能の優劣ではなく、使用環境や車両によって選ぶべきオイルが異なるということを示しています。

つまり、両者の違いは「どういった条件で車を使うか」によって価値が変わる部分にあると言えるでしょう。

カストロールGTX 10W-30の評価と使用感

カストロールGTXの10W-30は、スタンダードな粘度設定として多くの車種に適合する点が強みです。

このグレードは「寒すぎず暑すぎない環境で、幅広く使いやすい」という点で高く評価されています。

実際にこのオイルを使ったユーザーの中には、エンジンの始動性や走行中の静粛性が向上したと感じる人もいます。

10W-30はある程度の粘度を持ちながらも、エンジン内部をしっかり保護し、摩耗を抑える効果があります。

これにより、特に街乗りや短距離走行が多い方には、エンジンの負担を軽減する手助けになります。

また、GTX 10W-30はスラッジの発生を抑える配合になっているため、エンジン内をきれいに保ちやすく、長期的なコンディション維持にも役立ちます。

これは、年式の古い車や定期的なオイル交換を怠りがちなユーザーにも安心材料となるでしょう。

ただし、夏場の高温やエンジン負荷の高い環境下では、やや粘度不足を感じる場面があるかもしれません。

高速道路を長時間走る場合や、急坂を頻繁に上る地域に住んでいる方は、もう少し高粘度のオイルを検討してもよいでしょう。

こうして見ると、GTX 10W-30は「手軽に信頼できる性能を得たい」という方にとって、非常にバランスの取れた選択肢だと考えられます。

カストロールGTX 0W-20はどんな人におすすめ?

カストロールGTX 0W-20は、燃費重視や寒冷地での使用を想定しているユーザーにおすすめの粘度グレードです。

オイルが低温でもサラサラ(低動粘度)しており、エンジンの始動時からスムーズに潤滑してくれるというメリットがあります。

| 特性 | メリット | ポイント |

|---|---|---|

| 粘度 | 低粘度(0W-20) | 冷間時の始動がスムーズ |

| 燃費性能 | 高燃費性能 | 抵抗が少なくエコドライブに最適 |

| 対応車種 | ハイブリッド車、小排気量車に適合 | 純正指定車種に使いやすい |

| 使用環境 | 寒冷地や市街地走行 | 通勤・買い物メインに最適 |

この性質により、冬の朝でもエンジンが軽快に動き出すことが期待でき、特に寒い地域に住んでいる方にはうれしい仕様です。

また、低粘度のためエンジンの抵抗が少なく、走行時の燃費効率が良くなることも多くのユーザーに喜ばれています。

一方で、0W-20は非常に粘度が低いため、高温になりやすいエンジンや、高回転を多用する車種には向いていない場合があります。

これは、オイルが高温で柔らかくなりすぎてしまう可能性があるためで、結果的にエンジン保護力が不足するリスクがあるのです。

そのため、0W-20は「毎日通勤で短距離を走る」「市街地をメインに利用する」「高速道路はあまり使わない」といった使い方をしている方に適しています。

逆に、スポーツ走行や山道を頻繁に走るドライバーには、より高粘度な製品の方が安心でしょう。

こうして考えると、GTX 0W-20は燃費や低温時の始動性を重視する方に最適なエンジンオイルです。

特にハイブリッド車や小排気量車との相性が良く、エコドライブを意識するドライバーにとって心強いパートナーになり得るでしょう。

カストロールGTXがやばいのは本当か?噂を検証

- 「壊れる」との声は本当なのか?

- 赤ラベルのカストロールGTXとは何が違う?

- プラボトル仕様の利点と注意点を解説

- バイクにカストロールGTXは使えるのか?

- GTXとEDGEの違いはどこにあるのか?

- カストロールはどこの国の会社なのか?

「壊れる」との声は本当なのか?

カストロールGTXに関して、「使うとエンジンが壊れる」という声がインターネット上で散見されます。

しかし、このような情報には慎重な視点が必要です。実際のところ、GTXそのものに重大な欠陥があるという信頼できる報告や、メーカーからのリコール情報などは確認されていません。

多くの場合、こうした「壊れた」という口コミの背景には、オイルの種類や粘度の選択ミス、あるいは交換時期を大幅に過ぎた使用など、ユーザー側のメンテナンス不備が関係していることが多いです。

エンジンオイルは車種や走行状況に合わせて適切に選ばなければ、本来の性能を発揮できないだけでなく、エンジンへのダメージにもつながるおそれがあります。

例えば、GTX 0W-20を高温下での高速走行に使っていた場合、本来想定されている使用条件から外れるため、保護性能が足りなくなることがあります。

こうしたケースでエンジントラブルが起きた場合、「GTXを使ったから壊れた」と認識されてしまうこともあるでしょう。

また、古いエンジンに対して高性能な清浄分散性を持つオイルを入れると、内部のスラッジが急激に落ちてしまい、オイルラインの詰まりやシール部からの漏れを誘発するリスクもあります。

これは事前に内部洗浄を行っていない場合や、長年オイル交換を怠っていた車両で起きやすいため注意が必要です。

これはGTXに限らず、どのブランドの高洗浄オイルでも起こり得ることです。

したがって、壊れるかどうかはオイルの品質よりも、使用条件や車両の状態との相性に左右されます。

オイル選びの際には、自身の車の推奨粘度や用途をきちんと確認することが、トラブルを避ける最大の予防策となるでしょう。

赤ラベルのカストロールGTXとは何が違う?

カストロールGTXには複数のバリエーションが存在しますが、その中でも「赤ラベル」の製品は特に注目されています。

ラベルの色だけで判断するのはやや誤解を招きやすいのですが、実際には製品ラインごとの違いを示す視覚的な識別のために用いられています。

赤ラベルのGTXは、一般的に「GTX DC-TURBO」や、販売ルートや流通地域によっては「GTX ULTRACLEAN」の一部グレードなど、特定の性能を強調したグレードであることが多いです。

たとえば、GTX DC-TURBOはターボエンジンを想定しており、高温耐久性や潤滑性能に優れている設計になっています。

これに対し、スタンダードなGTXは通常ラベルが緑系や白に近い色で統一されています。

このように、ラベルの色にはある程度の製品特性の違いが反映されていますが、色だけで中身の性能を判断するのは危険です。

製品名や粘度、API規格、SN・SPなどの認証情報をしっかり確認した上で選ぶことが大切です。

さらに注意したいのが、海外仕様や旧モデルが赤ラベルである場合もあるという点です。

このとき、国内販売モデルと添加剤の構成が異なる可能性もあるため、信頼できる販売ルートでの購入が推奨されます。

赤ラベルは視覚的に目立つぶん、「なにか特別な製品なのでは?」という誤解を生みやすい特徴があります。

しかし実際には、仕様・グレードごとの違いを正しく理解した上で判断することが重要です。

プラボトル仕様の利点と注意点を解説

カストロールGTXの一部製品は、プラスチック製のボトル(いわゆる“プラボトル”)で提供されています。

金属缶に比べると簡易な印象を持つ方もいますが、実はこの仕様にはいくつかの明確な利点があります。

まず、プラボトルの最大のメリットは「軽くて扱いやすい」点にあります。

金属缶と違い手が滑りにくく、持ち運びや注ぎ作業がしやすいため、DIYでオイル交換を行うユーザーには好まれています。キャップの密閉性も高く、開封後も保管しやすいのが特長です。

また、環境負荷の面でも注目されています。プラスチックはリサイクル可能であり、廃棄時の処理が容易です。

製造・輸送時のコストも金属より低いため、最終的な商品価格を抑える要素にもつながっています。

ただし、注意点もいくつかあります。まず、直射日光や高温下に長時間置くと、容器が劣化したり、中のオイルに影響が出ることがあります。

プラスチックは金属ほど遮光性や断熱性に優れていないため、保管場所には十分な配慮が必要です。

さらに、輸送中の衝撃や圧力には金属缶よりも弱い傾向があります。

そのため、宅配や持ち運びの際には、破損や液漏れが起きないよう注意する必要があります。

このように、プラボトルには軽量で使いやすいという明確なメリットがありますが、その反面、保管や取り扱いに少し気を遣う場面もあります。

適切に使用すれば、コストと実用性のバランスに優れた容器として非常に便利な選択肢となるでしょう。

バイクにカストロールGTXは使えるのか?

カストロールGTXをバイクに使えるかどうかという疑問は、意外と多くのライダーが抱えているポイントです。

答えとしては、「車種とエンジン形式によっては使えるが、基本的には推奨されない場合が多い」と言えます。

| バイクの種類・条件 | GTX使用の可否 | 理由・注意点 |

|---|---|---|

| 湿式クラッチ搭載車 | 非推奨 | 摩擦調整剤によりクラッチ滑りのリスク |

| 空冷単気筒(乾式クラッチ) | 条件付きで可 | エンジン保護には効果あり。ただし自己責任 |

| オイルがエンジンと別系統 | 可 | クラッチに影響しないため問題なし |

| JASO MA/MA2規格を要求するバイク | 使用不可 | GTXは4輪車向けでJASO規格非対応のため |

まず前提として、GTXは自動車向けに開発されたエンジンオイルであり、4輪車のエンジン特性を前提に粘度や添加剤が設計されています。

一方で、バイク、特にクラッチがオイルと共通の潤滑系にある“湿式クラッチ”を採用しているタイプでは、使用するオイルに高い適合性が求められます。

GTXには摩擦調整剤(フリクションモディファイア)と呼ばれる成分が含まれている場合があり、これが湿式クラッチに悪影響を及ぼす可能性があります。

クラッチが滑りやすくなったり、操作感が不安定になるといったトラブルに発展するおそれがあるため注意が必要です。

一方で、バイクの中でも“空冷の単気筒エンジン”や“クラッチとエンジンオイルが分離されているモデル”では、GTXを使っても問題が出ないケースもあります。

実際、自己責任でGTXを使用し、「エンジン音が静かになった」「始動性が良くなった」と感じる人もいるようです。

ただし、そうした使用例があるとはいえ、GTXは基本的にバイク専用オイルではないことを理解しておく必要があります。

安全性を優先するなら、やはり「JASO MA」などのバイク用オイル規格を満たした製品を選ぶべきです。

このように、バイクにGTXを使う場合は、車種やエンジン形式、使用環境を十分に考慮したうえで判断することが重要です。

少しでも不安がある場合は、専用オイルを選ぶのが最も確実な選択と言えるでしょう。

GTXとEDGEの違いはどこにあるのか?

カストロールのエンジンオイルには複数のシリーズがありますが、その中でも「GTX」と「EDGE」はよく比較される存在です。

一見するとどちらも高品質なオイルのように思えますが、それぞれに明確な違いがあります。

| 項目 | GTX | EDGE |

|---|---|---|

| 特徴 | スラッジ抑制・洗浄重視 | 高負荷・高温下での金属摩耗抑制 |

| 主な技術 | デュアルアクション・フォーミュラ | フルード・チタン技術 |

| 対応車種 | 軽自動車、コンパクトカー、一般乗用車 | ターボ車、高性能エンジン、スポーツカー |

| 想定用途 | 街乗り、日常使用 | 高速走行、スポーツ走行 |

| 粘度の選択肢 | 0W-20、10W-30など | 0W-20、5W-30、5W-40など(広範) |

| 価格帯 | 比較的リーズナブル | 高価格帯(プレミアム) |

| 推奨ユーザー | 維持費重視・定期交換する人 | 高性能・長距離重視のドライバー |

まずGTXは、エンジンの内部を清潔に保つことに特化した“洗浄性能重視型”のオイルです。

特にスラッジ(汚れの固まり)を防止する添加剤が配合されており、エンジン内を長く健全な状態に保つことを目的としています。

長距離走行やメンテナンス頻度が少なめなユーザーに向いている製品と言えるでしょう。

一方のEDGEは、カストロールが展開する中でもプレミアムラインに位置づけられており、金属同士の接触を防ぐ“フルード・チタン技術”を採用しています。

これは高負荷時のエンジン内部の摩耗を抑える作用があり、スポーツ走行やターボ車、高速長距離運転に対応する性能を持っています。

また、EDGEはAPI規格やILSACの最新基準に対応していることが多く、環境対応性や燃費性能においても高い基準を満たしています。

それに対し、GTXはあくまで“コストパフォーマンスと実用性のバランス”に焦点を置いた設計になっています。

つまり、GTXとEDGEの違いは「用途の明確さ」にあります。

日常的な街乗りや維持費重視のドライバーにはGTXが、パワフルな走行性能や高度な保護性能を求める方にはEDGEが適しています。

どちらが優れているかではなく、「自分の車と走行スタイルにどちらが合っているか」で選ぶのが最も満足度の高い使い方になるでしょう。

カストロールはどこの国の会社なのか?

カストロールは、元々イギリス発祥のエンジンオイルブランドです。設立は1899年、創業当初は「CCウォークス社」という名前でスタートしました。

その後、1909年にエンジンオイルブランドとして「カストロール(Castrol)」が立ち上げられました。

ブランド名の由来は、オイルに配合されていた「ヒマシ油(キャスターオイル)」から来ています。

この植物由来のオイルが高温環境でも安定した性能を発揮したことから、当時としては画期的な技術だったのです。

その後、カストロールは世界中に拠点を展開し、自動車だけでなく航空機、船舶、工業用機械など、さまざまな分野で潤滑油を提供する総合ブランドへと成長しました。

現在では、英国に本社を構えつつも、BP(ブリティッシュ・ペトロリアム)グループの傘下として、グローバルな製品展開を行っています。

このため、現在のカストロール製品は世界中の研究開発拠点で開発されており、製品によってはドイツ、アメリカ、インドなどで製造されていることもあります。

つまり、国際的な技術基準に基づき、世界各国で均質な品質が確保されているのがカストロールの強みとも言えます。

こうした背景から、カストロールは“英国生まれのグローバルブランド”として、世界中の自動車メーカーやドライバーに選ばれ続けているのです。

カストロールGTXがやばいと言われる理由を総括

記事のポイントをまとめます。

コメント