リフトアップ車の車検基準!4cmルールと構造変更を整備士が解説

こんにちは。【自動車整備士】GAMの頭の中、運営者の「GAM」です。

近年、SUVブームやアウトドア人気の高まりとともに、愛車をリフトアップして迫力あるスタイルにカスタムしたいという相談を本当によく受けるようになりました。

街中で見かける車高の高いジムニーやランクル、あるいは軽トラックを見て「自分もあんな風にしてみたい」と憧れるのは自然なことだと思います。

しかし、いざ実行に移そうとすると、「車検に通らなくなるのではないか?」「構造変更という難しい手続きが必要なのではないか?」という不安が壁となって立ちはだかります。

インターネットで検索しても、出てくる情報は「4cmまでは大丈夫」「いや、指定部品ならもっと上げても平気」といった断片的な知識ばかりで、結局自分の車の場合はどうなるのか、明確な答えが見つからずに悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

実はリフトアップの車検適合性は、単に「何センチ上がったか」という数値だけで一律に決まるものではありません。

どのようなパーツを使い、どのように取り付けたか、そして車の年式や種類によって、適用される法律の解釈が全く異なってくるのです。

この記事では、現役整備士の視点から以下のポイントについて分かりやすく解説します。

- 車検に通るリフトアップと構造変更が必要になる法的な境界線

- 指定部品と指定外部品による車検対応の違いと4cmルールの正体

- 直前直左の視界基準や突入防止装置など高さ以外の落とし穴

- 軽自動車やジムニーでリフトアップする際に注意すべき税金や保険の影響

リフトアップの車検適合と4cmルールの真実

- 構造変更が必要になる4cmの基準

- 指定部品なら高さが変わっても車検対応

- 構造変更の手続き費用と代行相場

- 軽自動車やジムニー特有の注意点

- 構造変更後の税金や任意保険の影響

リフトアップを検討する際、多くのユーザーが真っ先に気にするのが「何センチ上げたら車検に通らなくなるのか?」という点です。

しかし、この疑問に対する答えは単純な数値だけでは決まりません。

重要なのは「どの部品を使って車高を上げたか」という点にあります。

ここでは、車検の合否を分ける法的な基準と、構造変更検査が必須となる具体的なケースについて、法律の条文や通達の解釈を交えながら詳しく解説します。

構造変更が必要になる4cmの基準

インターネット上やカー雑誌などで、まことしやかに語られている「4cm以上車高が変わると構造変更が必要」というルール。

これは確かに存在しますが、全てのケースに適用されるわけではありません。

この「4cmルール」が厳格に適用されるのは、法的に「指定外部品」に分類されるパーツを使用してリフトアップを行った場合に限られます。

具体的には、サスペンションスプリングと車体の間に挟み込む金属製や樹脂製のスペーサー、リーフスプリングの車軸間に挟むリフトアップブロック、あるいはリーフスプリングを支持するロングシャックルなどが、この指定外部品に該当するケースがほとんどです。

これらの部品は、サスペンションの本来の性能や構造を補助、あるいは変更するものとして扱われるため、国土交通省の定める「軽微な変更」の特例が適用されにくい傾向にあります。

指定外部品を使用して車高を変化させる場合、車検証に記載されている高さ(全高)に対して、許容される変化量は「プラスマイナス4cm(40mm)未満」と厳密に定められています。

もし、ブロックやスペーサーを装着した結果、実測値で車高が4cm以上高くなってしまった場合は、通常の継続検査(車検)を通すことはできません。

この場合、管轄の運輸支局や自動車検査登録事務所に車両を持ち込み、厳格な検査ラインを通して「構造等変更検査(通称:公認車検)」を受け、新しい寸法を国に登録する必要があります。

よくある誤解として、「4cm以内ならどんな部品でも付けていい」と思われがちですが、指定外部品であっても、取り付け方法が溶接やリベット止めなどの「恒久的な取り付け」である場合は、4cm以内であっても構造変更の対象となることがあります。

逆に、ボルトやナットで固定される「簡易的な取り付け」であり、かつ高さの変化が4cm以内に収まっていれば、記載変更などの手続きなしでそのまま車検に通ることが可能です。

しかし、多くのリフトアップブロックキットなどは数インチ(約5cm以上)上がるものが主流であるため、指定外部品を使うリフトアップ=構造変更が必要になるケースが大半であると認識しておいた方が安全です。

↓ノーマル志向の乗り味を保ちながら1インチアップ↓

↑直進安定性と踏ん張り感を両立する専用設計キット↑

指定部品なら高さが変わっても車検対応

一方で、リフトアップの方法によっては、4cm以上車高が上がっても構造変更手続きが不要となるケースがあります。

それが「指定部品」のみを使用したカスタマイズです。コイルスプリングやショックアブソーバー、ストラットAssyといったサスペンションの基本構成部品は、法的に「指定部品」として定義されています。

国土交通省(旧運輸省)の通達(依命通達)において、これらの指定部品は「自動車の使用過程において劣化や摩耗により交換頻度が高い部品」あるいは「軽微な変更として扱える部品」とされており、一定の条件を満たせば特例的な扱いが認められています。

その最大のメリットが、「指定部品を簡易的な取付方法(ボルトオンなど)で装着した場合、車両の高さなどの寸法が一定範囲を超えて変化しても、構造変更検査を要しない」という点です。

例えば、ジムニーで純正のコイルスプリングを、社外品のロングコイルスプリングに交換して3インチ(約7.5cm)リフトアップしたとします。

この場合、車検証の高さより明らかに4cm以上高くなりますが、使用しているのが「指定部品(コイルスプリング)」であり、かつ取り付け方法が純正と同じ「簡易的な取り付け(ボルトオン)」であるため、構造変更検査を受ける義務は発生しません。

この場合、次回の継続検査(通常の車検)の際に、検査員が実際の高さを計測し、車検証の記載値を新しい高さに書き換える(記載変更)だけで、検査に合格することができます。

この「記載変更」は、構造変更検査とは異なり、検査手数料も通常の車検と同じで済みますし、車検期間が短縮されることもありません。

これが、「ジムニーはバネ交換だけなら3インチ上げても車検はそのままで通る」と言われる理由の法的根拠です。

ただし、ここで注意が必要なのが「簡易的な取り付け」という条件です。

たとえ指定部品であるショックアブソーバーであっても、ブラケットをフレームに溶接して取り付けたりした場合は「恒久的な取り付け」とみなされ、構造変更の対象となります。

また、指定部品リストに含まれない社外アーム類などを併用している場合は、そのアームの扱いによって判断が分かれることもあるため、あくまで「指定部品単体での変更」における特例だと理解しておくことが重要です。

↓リフトアップ後の直前直左を確実にカバー↓

↑前方の死角を消して安心して走れる必須装備↑

構造変更の手続き費用と代行相場

もし、リフトアップブロックやロングシャックルといった指定外部品を使用して4cm以上のリフトアップを行い、構造変更が必要になった場合、通常の継続検査とは異なるプロセスと費用が発生します。

ここでは、実際に構造変更を行う際にかかるコストや、手続き上の注意点について詳しく掘り下げていきます。

まず大前提として、構造変更検査は、国が運営する「運輸支局(または自動車検査登録事務所)」に現車を持ち込んで受検しなければなりません。

街のガソリンスタンドやカー用品店、いわゆる指定整備工場(民間車検場)では、構造変更の検査ラインを通すことができないのです。

そのため、平日の日中に陸運局へ車を持ち込む必要があり、一般のユーザーにとってはハードルが高い作業となります。

費用面に関しては、検査そのものにかかる法定費用(審査証紙代・検査登録印紙代)は2,000円〜2,500円程度と、通常の継続検査と大きな差はありません。

しかし、構造変更をショップに依頼する場合、書類作成費用や持ち込み検査代行費用として、通常の車検代行費用に加えて20,000円〜50,000円程度の上乗せが発生するのが一般的です。

特に、強度検討書(アーム類やシャックルを変更した場合に必要となる強度計算書)の作成が必要な場合は、さらに数万円の追加費用がかかることもあります。

そして、経済的に最も大きな影響を与えるのが、「車検期間のリセット」です。

構造変更検査に合格すると、以前の車検証の有効期間は即座に消滅し、検査に合格したその日から新たに車検期間(乗用車なら2年、貨物車なら1年または2年)がスタートします。

例えば、車検がまだ1年半も残っている状態で構造変更を受けると、残りの1年半分の重量税や自賠責保険料(一部還付あり)が無駄になってしまいます。

これは実質的な金銭的損失となるため、構造変更を伴うリフトアップを行う際は、「現在の車検が満了するタイミング(継続検査の時期)」に合わせて実施するのが、最も無駄のない賢い方法と言えます。

| 費用の種類 | 目安金額 | 内容・備考 |

|---|---|---|

| 法定費用(手数料) | 2,000円〜2,500円程度 | 国に支払う印紙・証紙代。地域や車種により微差あり。 |

| 代行手数料 | 20,000円〜50,000円 | ショップへ支払う書類作成・持ち込み検査の手数料。構造変更の難易度により変動。 |

| 書類作成費(強度検討書等) | 10,000円〜30,000円 | 強度計算書が必要なパーツを使用した場合に発生。メーカー発行の書類がある場合は安くなることも。 |

| 取り付け工賃 | 50,000円〜100,000円 | 足回りの交換工賃。アライメント調整費用などが別途かかる場合も。 |

このように、構造変更はパーツ代以外にも見えないコストがかかります。安価なブロックキットでリフトアップしたつもりが、工賃や手続き費用を含めると、結局高価な指定部品(サスペンションキット)を入れるのと変わらない金額になってしまった、という失敗談も少なくありません。

(出典:国土交通省:自動車検査登録総合ポータルサイト『構造等変更の手続 』)

軽自動車やジムニー特有の注意点

日本の道路事情にマッチしたジムニーや、実用性の高い軽トラック(アゲトラ)でのリフトアップは非常に人気がありますが、軽自動車ならではの法的な制約、いわゆる「軽自動車規格の壁」には細心の注意が必要です。

軽自動車として登録されるためには、道路運送車両法で定められた以下の規格内に収まっている必要があります。

- 長さ: 3.40m 以下

- 幅 : 1.48m 以下

- 高さ: 2.00m 以下

リフトアップ自体は主に「高さ」の変更ですが、スタイルアップのためにオーバーフェンダーを装着したり、極太のタイヤを履かせたりすると、「幅」の規格である1.48mを超えてしまうことがあります。

片側1cm(左右合計2cm)程度までのモールであれば許容される場合もありますが、明らかに車幅が軽規格を超過した場合、その車はもはや軽自動車としては登録できず、「小型乗用車(白ナンバー)」として構造変更登録をしなければなりません。

白ナンバー化すると、軽自動車税(年額10,800円など)の恩恵を受けられなくなり、普通車と同じ自動車税(排気量1.0L以下の区分でも年額25,000円〜)が課税されることになります。

また、高速道路料金も軽自動車料金から普通車料金へと値上がりします。

さらに深刻なのが「高さ」の問題です。特に軽トラックや軽バンで、4インチ(約10cm)以上の大幅なリフトアップを行い、さらに大径タイヤを履かせると、全高が1.9m後半に達することがあります。

ここにルーフキャリアなどを装着した状態で構造変更(新規検査)を受けると、実測値で全高2.0mを超えてしまうケースがあります。

軽自動車の規格では高さの上限が2.0mであるため、これを1mmでも超えると、軽自動車の枠を外れ、「普通貨物自動車(1ナンバーまたは4ナンバー)」となってしまいます。

こうなると、車検の有効期間が初回から1年(または2年)になったり、税金が大幅に上がったりと、維持費の面で大きなデメリットを被ることになります。

↓2.5インチアップで迫力スタイルと走破性を両立↓

↑調整式ラテラルとロングホースで安心の補正性能↑

構造変更後の税金や任意保険の影響

リフトアップをして構造変更を行った後、維持費や契約関係にはどのような変化が起きるのでしょうか。

多くのユーザーが心配する「税金」と「自動車保険(任意保険)」への影響について、実務的な観点から解説します。

まず税金についてですが、構造変更を行っても、エンジンの排気量が変わるわけではないため、毎年春に支払う「自動車税(種別割)」や「軽自動車税(種別割)」の金額は、基本的に変わりません。

ただし、前述の通り、軽自動車枠を超えて白ナンバー(普通車)登録になった場合は、当然ながら普通車の税率が適用され、大幅な増税となります。

車検時に支払う「重量税」については、車両重量の変化によって変わる可能性があります。

リフトアップパーツや補強バー、大径タイヤなどで車両重量が増加し、重量税の区分(例:1トン以下→1.5トン以下など)をまたいでしまった場合は、税額が一段階上がることになります。

ジムニーシエラなどの小型車では、この重量増による税額アップが意外と発生しやすいポイントです。

次に、最も注意が必要なのが「任意保険」です。構造変更を行うと、車検証の型式欄に「改」という文字が入ったり、備考欄に「緩衝装置」などの改造内容が記載されたりします。

このように車検証の記載内容が変わった場合、契約者は速やかに保険会社へ通知する義務(通知義務)を負います。

大手損害保険会社(代理店型)であれば、車検証の写しを提出し、改造内容が車検に適合した合法なものであることが確認できれば、そのまま契約を継続できるケースがほとんどです(ただし、車両保険の金額設定などで調整が必要になる場合があります)。

一方で、インターネットで完結する「ダイレクト型自動車保険(通販型)」や一部の「共済」では対応が厳しくなります。

これらの保険会社は、リスク細分化のために標準的な車両のみを引き受ける方針をとっていることが多く、「改造車(型式に『改』がついている車)は一切引き受けない」あるいは「車両保険は付帯できない」といった制限を設けているケースが少なくありません。

もし、構造変更をしたにもかかわらず保険会社への連絡を怠り、その状態で事故を起こしてしまった場合、「告知義務違反」として保険金が支払われない、あるいは契約を解除されるという最悪の事態になりかねません。

リフトアップ計画を立てる段階で、現在加入している保険会社に「構造変更を予定しているが、契約継続は可能か?」を必ず確認し、もし不可であれば、改造車に対応してくれる保険会社への切り替えを検討する必要があります。

リフトアップが車検に通らない原因と対策

- 直前直左の視界基準と対策カメラ

- ヘッドライトの高さ制限と光軸調整

- 突入防止装置の新基準とバンパー

- タイヤ外径変更によるメーター誤差

「4cmルールもクリアしたし、構造変更もバッチリだ」と思っていても、いざ車検の検査ラインに入ると不合格を言い渡されてしまう。

そんな悪夢のような事態が、リフトアップ車では頻繁に起こります。その原因の多くは、車高が上がったことによって発生する「視界の死角」や「灯火類の位置ズレ」「突入防止性能の低下」といった、寸法以外の二次的な弊害にあります。

ここでは、整備現場で多くのリフトアップ車を泣かせてきた、車検の物理的な難関とその対策について詳述します。

直前直左の視界基準と対策カメラ

SUVやリフトアップ車の車検において、現在最も高いハードルとなっているのが、保安基準第44条に基づく「直前直左(ちょくぜんちょくさ)確認鏡等の基準」です。

これは、背の高い車が発進する際、車のすぐ前や左横にいる小さな子供や障害物を見落とさないようにするために設けられた厳しい基準です。

具体的には、運転席に座った状態で、車両の前面および左側面に接する位置などに置いた障害物(高さ1m、直径30cmの円柱=おおよそ6歳児の平均身長を想定)を、直接目視、または鏡(ミラー)、画像表示装置(カメラ&モニター)を用いて確認できなければならないとされています。

直前(前方): 車両の前面付近(おおむね前方2m以内に置いた円柱の一部)が確認できること

直左(側方): 車両の左側面に接する周辺(おおむね車両側面から30cm〜1m程度の範囲)の円柱が確認できること

車高を上げると、運転席のアイポイントが高くなり遠くの見晴らしは良くなりますが、逆に足元の死角は大幅に拡大します。

特にジムニー(JB64/JB74)やランドクルーザーのようなボンネットが長くスクエアな形状の車は、わずか1インチ(約2.5cm)のリフトアップであっても、純正のミラーや目視だけでは、基準となる円柱の一部が隠れて見えなくなってしまうことが多々あります。

この基準をクリアするための対策として、以前はフェンダーに「キノコミラー(補助確認鏡)」を追加するのが主流でしたが、スタイリングを損なうため敬遠するユーザーが増えています。

代わって主流となっているのが、「カメラモニタリングシステム」の導入です。

フロントグリル内やサイドミラー下部に広角カメラを埋め込み、その映像を車内のナビ画面や専用モニターに映し出すことで死角を解消します。

ここで重要なのは、車検の要件として「映像が常時表示されていること」あるいは「簡単な操作(ワンプッシュなど)で即座に視界を確認できること」が求められる点です。

ギアをドライブに入れたら映像が消えてしまうような設定や、複雑なメニュー操作をしないとカメラ映像が出ないような仕様では、検査に不合格となる可能性が高いため、配線やシステム選定には十分な知識が必要です。

↓リフトアップ後の直前直左を確実にカバー↓

↑前方の死角を消して安心して走れる必須装備↑

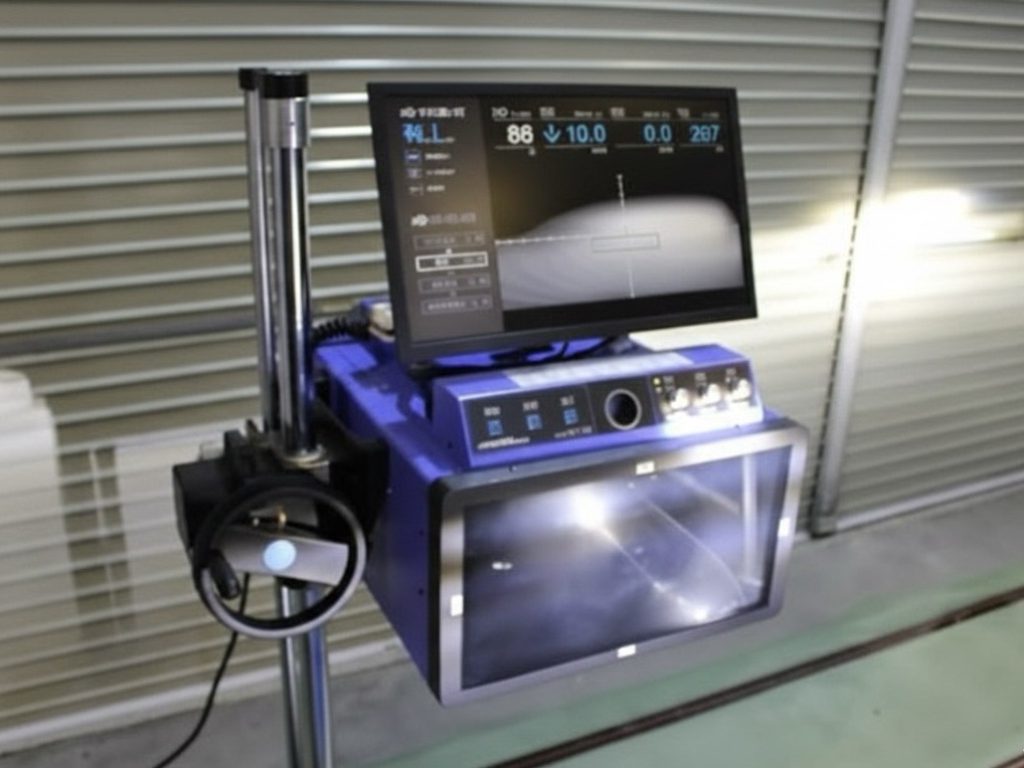

ヘッドライトの高さ制限と光軸調整

車検における灯火類の検査は非常に厳格で、リフトアップによってヘッドライトやウインカー、フォグランプの位置が高くなると、保安基準の「高さ制限」に抵触するリスクが出てきます。

特に注意したいのがヘッドライト(ロービーム)です。保安基準では、ロービームの照明部の上縁が地上1,200mm以下(平成18年以降の製作車)でなければならないと定められています。

極端なハイリフト車でない限り、この1.2mという上限を超えることは稀ですが、問題は「高さ」そのものよりも「光軸(カットオフライン)の狂い」にあります。

リフトアップ、特にサスペンション交換を行うと、車両の前後傾斜姿勢が微妙に変化します。

さらに、近年の車両(HIDやLEDヘッドライト装着車)には、荷物の積載量に応じて自動的に光軸を下げる「オートレベライザー」という機能が義務付けられています。

この装置は、主にリアサスペンションに取り付けられたセンサーで車体の沈み込みを検知しています。

リフトアップによって車高が上がると、センサーのアームが伸びきった状態になり、コンピュータはこれを「荷物を満載して後ろが下がっている(あるいは前が上がっている)」と誤認したり、逆に「車両姿勢が異常である」と判断したりすることがあります。

その結果、対向車への幻惑を防ぐための補正が過度に働き、ヘッドライトの光軸が自動的に大きく上向きまたは下向きにずれてしまう現象が発生することがあります。

光軸が極端に下がった状態では、夜間の視界が悪くなるだけでなく、車検のヘッドライトテスター検査で「光軸下向きすぎ」「光度不足(テスターが光を捉えられない)」として確実に不合格となります。

これを防ぐためには、センサーのアーム長を物理的に補正する「調整式レベライザーロッド」への交換や、専用のショートパーツによる位置補正、あるいは整備用診断機(スキャンツール)を用いた「オートレベライザーの初期化(ゼロ点調整)」が必須作業となります。

↓ノーマル志向の乗り味を保ちながら1インチアップ↓

↑直進安定性と踏ん張り感を両立する専用設計キット↑

突入防止装置の新基準とバンパー

比較的新しい年式の車両、特に貨物登録(1ナンバー・4ナンバー)のSUVやピックアップトラックにおいて、リフトアップの新たな障壁となっているのが「突入防止装置(リアアンダーランプロテクター)」の基準強化です。

これは、乗用車などが後方から追突した際に、車高の高いトラックの下に潜り込んでしまい、乗員に甚大な被害が及ぶのを防ぐための安全基準です。

国際的な基準調和(UN R58)の流れを受け、日本でも段階的に基準が厳格化されています。

特に2021年(令和3年)9月1日以降に製作された新型車(継続生産車も順次適用)については、非常に厳しい数値基準が設けられました。

新基準では、空車状態において突入防止装置(リアバンパー等の強度部材)の下縁高さが「地上550mm以下(一部車種は600mm以下)」であることが求められます。

また、その装置は車両の最後端から極めて近い位置になければならず、強度要件も大幅に引き上げられています。

リフトアップを行うと、当然ながらリアバンパーの位置も上昇します。

これにより、純正状態では基準をクリアしていたバンパー高さが、リフトアップによって550mm(または600mm)のラインを超えてしまい、保安基準不適合となるケースが増えています。

特に、オフロード性能を高めるために、デパーチャーアングル(離脱角)を確保した薄型の社外リアバンパーに交換している場合は要注意です。

車検を通すための対策としては、純正バンパーの下にさらに低い位置までカバーする強固な追加バー(ダウンブラケットやアンダーバー)を装着する、あるいは新基準に対応した証明書付きの社外バンパーを選ぶ必要があります。

見た目のカッコよさだけでバンパーを選んでしまうと、いざ車検の段になって「バンパーの位置が高すぎて通りません」と断られる可能性があることを覚えておきましょう。

↓2.5インチアップで迫力スタイルと走破性を両立↓

↑調整式ラテラルとロングホースで安心の補正性能↑

タイヤ外径変更によるメーター誤差

リフトアップを行うユーザーの多くは、同時に迫力のある大径タイヤ(マッドテレーンタイヤなど)への交換を希望します。

タイヤ外径を大きくすることは、最低地上高を稼ぐ有効な手段ですが、ここにも「スピードメーター誤差」という法的な落とし穴が潜んでいます。

自動車のスピードメーターは、タイヤの回転数を検知して速度を表示しています。

タイヤの外径が大きくなると、タイヤが1回転する間に進む距離(円周)が長くなります。

しかし、車側のセンサーはタイヤが大きくなったことを知りません。

その結果、「メーターが表示する速度(例えば40km/h)よりも、実際に出ている速度(実速度)の方が速くなる」という現象が起きます。

車検の検査ラインでは、ローラーの上で車を走らせ、メーターが時速40kmを指した瞬間にパッシングを行い、その時のテスターの実測値が基準内に入っているかを判定します。

ここで問題となるのが、平成19年(2007年)1月1日以降に製作された車両に対する厳しい基準です。

この年式以降の車では、国の基準に基づき「メーター表示速度に対して実速度が一定の範囲内に収まっていること」が求められており、許容範囲はおおむね「メーター40km/hのとき、実速度が30.9km/h〜42.55km/h(一部計算式により変動あり)」とされています。

つまり、メーター表示より実速度が速すぎたり遅すぎたりして、この許容範囲を外れると不合格になってしまうのです。

ジムニーで人気の「185/85R16」や「225/75R16」といったサイズは、純正タイヤに比べて外径がかなり大きくなるため、そのままではこの基準をオーバーする(40km/h表示時に実際は43km/h〜45km/h出てしまう等)可能性が非常に高いです。

対策としては、車検の時だけ純正サイズのタイヤに戻すのが最も確実かつ安上がりな方法ですが、大径タイヤのまま運用したい場合は、スピードメーターのパルス信号を補正するデバイスを取り付けて誤差を修正する必要があります。

↓2.5インチアップで迫力スタイルと走破性を両立↓

↑調整式ラテラルとロングホースで安心の補正性能↑

リフトアップ車の車検に関するよくある質問 (FAQ)

- Q1.リフトアップしても、構造変更をしなければ必ず違法になるのですか?

- A.

いいえ。指定部品(コイルスプリング・ショックアブソーバー等)だけをボルトオンで交換する場合は、4cm以上の車高変化があっても構造変更は不要です。

次回の車検時に計測され、車検証の高さが「記載変更」されるだけで合法的に運用できます。

ただし、コイルスペーサーやブロック、ロングシャックルなどの指定外部品で4cm以上変化した場合は構造変更が必須となるため注意が必要です。

- Q2.構造変更をすると、本当に車検の有効期間がリセットされるのですか?

- A.

はい。構造等変更検査に合格すると、その時点で新しい車検証が発行され、そこから車検期間(2年または1年)がスタートします。

まだ車検が1年以上残っている状態で構造変更すると、実質的に車検期間が短くなり、重量税や自賠責保険の一部がムダになる場合があります。

そのため、構造変更は車検と同じタイミングで行うのが最も無駄がありません。

- Q3.大径タイヤに交換すると必ず車検に通らなくなりますか?

- A.

必ずしも不合格になるわけではありませんが、平成19年以降の車両はスピードメーター誤差の基準が非常に厳しいため要注意です。

例えばジムニーで人気の「185/85R16」「225/75R16」などは、メーター表示より実速度が大きくなりやすく、基準の許容範囲(例:メーター40km/h時に実速度30.9〜42.55km/h)を超える可能性があります。

車検の時だけ純正タイヤに戻すか、メーター補正デバイスを使用して誤差を補正する方法が一般的な対策です。

- Q4.リフトアップした後、任意保険はそのまま継続できますか?

- A.

基本的には継続できますが、構造変更を行い車検証の型式欄に「改」が付いた場合や、改造内容が備考欄に追記された場合は必ず保険会社へ連絡が必要です。

多くの代理店型保険会社は継続可能ですが、ダイレクト型(通販型)や一部共済では「改造車の引き受け不可」「車両保険だけ不可」などの制限があるため注意してください。

連絡せずに事故を起こすと「告知義務違反」で保険金不払いとなる可能性もあるため、必ず事前に確認することをおすすめします。

安全なリフトアップで車検を通すための総括

リフトアップは、車の存在感とオフロード走破性を劇的に向上させる魅力的なカスタマイズですが、ここまで解説してきた通り、車検適合への道は「4cm」という単純な数字だけで割り切れるものではありません。

指定部品と指定外部品の区分け、年式による法律の違い、視界や灯火類、メーター誤差といった複合的な要素をすべてクリアして初めて、堂々と公道を走れる車となります。

「ネットで見たから大丈夫」「友達が通ったから平気」という安易な判断は禁物です。

地域や検査官の解釈によって細かい判定が異なる場合もありますし、法改正によって基準が変わっていることもあります。

また、無理なリフトアップは、プロペラシャフトの角度がきつくなって異音や振動の原因になったり、ブレーキホースが突っ張って破断の危険性を招いたりと、車の寿命や安全性そのものを脅かすリスクも孕んでいます。

ご自身の愛車を長く、安全に、そして合法的に楽しむためにも、リフトアップを検討する際は、構造変更の実績が豊富で、最新の法規制に精通したプロショップや整備工場に相談することを強くおすすめします。

プロのアドバイスのもと、正しいパーツ選びと確実な取り付けを行えば、リフトアップカーは決して違法なものではなく、あなたのカーライフをより豊かにしてくれる最高の相棒となるはずです。

↓ノーマル志向の乗り味を保ちながら1インチアップ↓

↑直進安定性と踏ん張り感を両立する専用設計キット↑

↓リフトアップ後の直前直左を確実にカバー↓

↑前方の死角を消して安心して走れる必須装備↑

↓2.5インチアップで迫力スタイルと走破性を両立↓

↑調整式ラテラルとロングホースで安心の補正性能↑

コメント