オイル交換5000キロは嘘?正しい時期とシビアコンディション

こんにちは。【自動車整備士】GAMの頭の中、運営者の「GAM」です。

「オイル交換は5000キロごと」という基準について、「それって嘘じゃないの?」と疑問に思ったことはありませんか。最近はメーカー推奨の交換時期が延びているのに、なぜか「半年ごと」とも言われ、その根拠が気になりますよね。

特に軽自動車やハイブリッド車、ターボ車など、車種によっても条件が違う気がしますし、交換をサボると車の寿命や燃費にどう影響するのか、本当のところを知りたい方は多いと思います。

この記事では、「オイル交換5000キロは嘘」という説がなぜ広まったのか、そしてあなたの車にとって本当に正しい交換時期はいつなのか、その疑問をスッキリ解決していきます。

- 「5000キロ交換」が常識になった歴史的背景

- メーカー推奨距離と整備工場の推奨距離が違う理由

- 日本特有の運転環境「シビアコンディション」の危険性

- 車種別(軽・ターボ・HV)の最適な交換時期の目安

オイル交換5000キロは嘘?その説の技術的背景

「5000キロ交換は古い常識だ」「整備工場の儲け話だ」という話をよく聞くようになりました。たしかに技術は日進月歩で、車もオイルも劇的に進化しています。しかし、なぜこの「5000キロ」という数字が、これほどまでに日本のドライバーの常識として定着したのでしょうか。

まずは、その歴史的な背景と、現代の技術がどう変わったのか、そしてなぜ「5000キロは嘘」という疑問が生まれるようになったのかを、少し深く掘り下げて見ていきましょう。

5000キロ交換が常識だった理由

今でこそ「古い」と言われることがありますが、かつては「オイル交換は5000キロごと、または半年ごと」というのが絶対的な基準でした。これは決してデタラメや商売文句ではなく、当時の技術水準に基づいた、工学的に合理的かつ必須のメンテナンスだったんです。

主な理由は、大きく分けて2つあります。

オイルの品質(鉱物油が主流)

昔のエンジンオイルは、原油を精製して作られる「鉱物油(Mineral Oil)」が一般的でした。鉱物油は安価に製造できるというメリットがありましたが、技術的な弱点も抱えていました。

- 熱・酸化への弱さ: 原油由来の不純物を完全には取り除けないため、エンジンの高熱にさらされると酸化しやすく、性能劣化(ドロドロになる、粘度を失うなど)が早かったのです。

- 性能の限界: 潤滑性能や清浄性能も、現代のオイルと比べると低く、5,000km程度の走行で性能が限界に達してしまうのが普通でした。

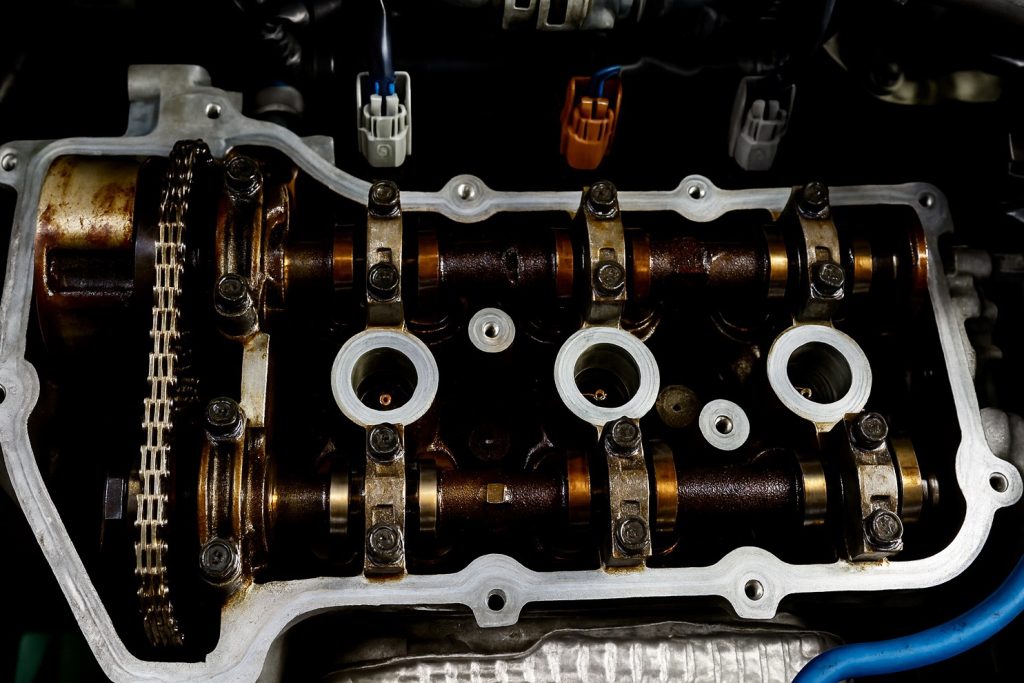

エンジンの工作精度

現代のエンジンと比較して、数十年前のエンジンは部品の工作精度がまだ粗い部分がありました。特に「ピストン」と「シリンダー」の隙間(クリアランス)は今より大きく、この隙間から燃焼室の圧力がクランクケース(オイルが溜まっている場所)に漏れ出していました。

これが「ブローバイガス」と呼ばれるもので、以下の有害な成分を含んでいます。

- 未燃焼ガソリン: オイルに混入し、オイルを薄めて(希釈して)しまいます。

- 水分: 燃焼によって発生した水蒸気が含まれます。

- 排気ガス(ススなど): オイルを真っ黒に汚します。

これらのブローバイガスがオイルに大量に混入することで、オイルの劣化を急速に進めていたのです。

つまり、「劣化しやすいオイル」と「オイルを汚しやすいエンジン」という組み合わせだったため、エンジンを深刻なダメージから守るためには、5000キロという比較的短いサイクルでの交換が、工学的に見て「必須」だったわけです。

↓スゴイ!手動式真空オイルチェンジャー↓

↑これでドレンパッキン交換・廃油受け不要です↑

メーカー推奨1万キロの根拠

一方で、最近の車の取扱説明書を見ると、「1万キロ」や「1万5000キロ」、あるいは「1年ごと」といった、かつてでは考えられなかったような長期の交換サイクルが記載されています。これが「5000キロは嘘」と言われる最大の根拠ですよね。

この「ロングライフ化」も、もちろん技術的な進歩に基づいています。

オイルの飛躍的な進化(全合成油の登場)

現代の主流は「全合成油(100%化学合成油)」です。これは鉱物油とは違い、不純物を徹底的に排除し、化学的に安定した分子構造を持つように設計されています。

全合成油の主なメリット

- 高い高温耐久性: エンジンの高熱にさらされても酸化しにくく、性能を長期間維持できます。

- 優れた清浄性: エンジン内部の汚れを効率よく取り込み、クリーンに保ちます。

- 安定した粘度特性: 低温でも硬くなりにくく、高温でも粘度を保つため、あらゆる状況でエンジンを保護します。

オイル自体の耐久性が、昔の鉱物油とは比べ物にならないほど向上したのです。

エンジンの超精密化

エンジンの工作精度もナノレベル(10億分の1メートル)で向上しました。ピストンとシリンダーの隙間は最小限になり、フリクション(摩擦抵抗)を極限まで減らす技術が導入されています。

これにより、前述のブローバイガスの発生が劇的に抑えられ、オイルが汚れにくいクリーンな環境が実現しました。

「超・高性能なオイル」と「超・精密なエンジン」。この最高の組み合わせであれば、メーカーが言うように1万キロや1万5000キロ走っても問題ない、というのは工学的な事実です。

ユーザーが「5,000km=嘘」と感じる最大の理由は、この「技術の飛躍的進歩」と「古い常識(5,000km)」の間に生じた、認識の“時間差(タイムラグ)”にあるのです。これが、「5000キロ交換は過剰整備だ」と言われる理由なんですね。

↓ここが安い!SAE 0W-40 ベースオイル化学合成油↓

↑用途ガソリン・ディーゼルエンジン車用化学合成油↑

オイル交換と燃費、寿命の関係性

では、そもそもなぜ私たちはこんなに面倒なオイル交換をしなければならないのでしょうか。それは、エンジンオイルが単なる「油」ではなく、エンジン内部で非常に多くの重要な役割を担っている「機能部品」だからです。

一般的に、エンジンオイルには以下の「5大役割」があるとされています。

エンジンオイルの5大役割

- 潤滑作用: 金属部品同士が直接こすれ合うのを防ぎ、摩擦を減らします。

- 冷却作用: エンジン内部で発生する高熱を奪い、オイルパンに戻って冷却します。

- 清浄分散作用: 燃えカス(スラッジ)や金属粉を洗い流し、オイル内部に分散させて特定の場所に溜まらないようにします。

- 密封作用: ピストンとシリンダーのわずかな隙間を油膜で埋め、燃焼圧力が逃げるのを防ぎ(パワーを保ち)ます。

- 防錆作用: 水分によるエンジン内部の金属部品のサビの発生を防ぎます。

オイルが劣化するということは、これらの性能がすべて低下するということです。

性能低下が招く症状の連鎖

オイル交換を怠ると、これらの性能低下が連鎖的に車を蝕んでいきます。

- 初期症状(燃費・パワーの悪化): 「潤滑作用」が落ちると、金属同士の摩擦が大きくなります。エンジンは余計な力(つまり燃料)を使って動こうとするため、「燃費が悪化」します。また、「密封作用」が落ちればパワーダウンにも繋がります。

- 中期症状(汚れの蓄積): 「清浄分散作用」が限界に達すると、取り込めなくなったスラッジやカーボン(燃えカス)が、ヘドロのようにエンジン内部に蓄積し始めます。

- 末期症状(エンジン焼き付き): 蓄積したスラッジが、オイルを循環させるための細い通路(オイルライン)や、オイルフィルターを詰まらせます。これにより、潤滑が必要な重要部品にオイルが行き渡らなくなります。オイルによる「潤滑」と「冷却」が完全に失われた金属部品は、高温のまま直接こすれ合い、摩擦熱によってお互いに溶けて固着します。

これが「エンジン焼き付き」と呼ばれる、エンジンにとっての“死”です。こうなると、車の寿命は一気に尽きてしまいます。

↓激安!安心の日産純正エンジンオイル 5W-30↓

↑ガソリン車用 5W-30 SP 20L 部分合成油↑

5000キロ超えても平気な場合とは

メーカーが推奨する「1万キロ」が正しいのであれば、5000キロを超えてもまったく平気なケースは確かに存在します。

それは、メーカーが取扱説明書で想定している「ノーマルコンディション(通常の使用条件)」で車を使っている場合です。

この「ノーマルコンディション」とは、具体的にはどのような走り方でしょうか。

- エンジンが一度温まったら、一定の速度で長距離を走り続ける。

- (例:片道数十キロ以上の高速道路を使った通勤や、週末のロングドライブがメイン)

- 渋滞や信号でのストップ&ゴーが少ない。

このような走り方は、エンジンへの負荷が少なく、オイルにとっても非常に理想的な環境です。なぜなら、エンジンが適正な温度(油温80℃以上)に長時間保たれるため、オイルに混入したわずかな水分や未燃焼ガソリンも、熱によって蒸発し、ブローバイガス還元装置を通じて燃焼室に戻されるからです。

つまり、オイルが「自己浄化」される時間が十分にあるのです。

あなたが「高品質な全合成油」を使い、かつ「主な用途が高速道路での長距離巡航」であるならば、「5000キロ交換は嘘」であり、メーカー推奨の1万キロや1万5000キロといったロングライフな交換サイクルでも問題ない可能性が非常に高いです。このケースでは、5000キロでの交換は「過剰整備」と言えるかもしれません。

↓WAKO’S売れ筋のオイル!プロステージS40 10W-40↓

↑小排気量の2輪車から大排気量の4輪ターボ車まで↑

オイル交換、半年の期間は本当か

交換基準には「5000キロまたは半年」というように、距離だけでなく「期間」も設定されていますよね。これも「嘘」なのでしょうか?

結論から言うと、期間(半年)も非常に重要な基準であり、本当です。車をあまり走らせない人ほど、この「期間」に注意する必要があります。

エンジンオイルは、エンジンをかけていなくても劣化が進みます。主な原因は「酸化」と「水分の混入(乳化)」です。

空気による「酸化」

エンジンオイルは、オイルパン内部で常に空気に触れています。開封した食用油が時間とともに酸化して風味が落ちるのと同じように、エンジンオイルも空気中の酸素と反応して酸化し、性能が低下していきます。

結露による「乳化」

エンジンをかけないと、外気との温度差でエンジン内部(特にヘッドカバーの裏側など)に結露が発生しやすくなります。この水分がオイルパンに滴り落ち、オイルと混ざることで「乳化」という現象が起こります。

オイルフィラーキャップ(オイルを入れるフタ)の裏側に、白っぽいマヨネーズのようなものが付着していたら、それは乳化が起きているサインです。乳化したオイルは本来の潤滑性能を著しく失うため、非常に危険な状態です。

あまり乗らない「サンデードライバー」こそ注意!

「週末しか乗らないから」「年間3000キロしか走らないから」といって、2年も3年もオイル交換をしないのは非常に危険です。

走行距離が短くても、オイルは日々酸化し、水分を吸っています。むしろ、たまにしかエンジンをかけないことで、エンジン内部の水分を蒸発させる機会がなく、乳化を促進させてしまうことさえあります。

距離をまったく走っていなくても、少なくとも「1年に1回」、できれば「半年に1回」の交換を推奨するのは、この「時間経過による劣化」が理由なんです。

↓ここが安い!モービル1 化学合成油 0W20 SP GF-6規格↓

↑ガソリン車用 化学合成エンジンオイル↑

オイル交換5000キロは嘘、とは言えない理由

「じゃあ、やっぱり技術が進歩したんだから、5000キロ交換は古いんだ」と思うかもしれませんが、実はそう単純な話ではありません。ここに、多くのドライバーが見落としがちな「最大の落とし穴」があります。

それは、日本の交通環境のほとんどが、メーカーの想定する「ノーマルコンディション」ではなく、「シビアコンディション」に該当するという、あまり知られていない事実です。

短距離走行というシビアコンディション

「シビアコンディション」という言葉を聞いたことがありますか?これは、文字通り「車にとって厳しい使用状況」を指す言葉です。

自動車メーカー各社は、このシビアコンディションに該当する場合、「ノーマルコンディションの約半分の距離、または半分の期間」でのオイル交換を明確に推奨しています。

例えば、ノーマルコンディションでの交換推奨が「1万キロまたは6ヶ月」と指定されている車の場合、シビアコンディションでは「5,000kmまたは3ヶ月」がメーカー推奨値となるわけです。

多くの人は「シビアコンディション」と聞くと、以下のような特殊な状況をイメージし、「自分には関係ない」と思いがちです。

- 山道や峠道での激しい走行

- 未舗装路(砂利道、悪路)の走行

- 雪道や凍結路での走行

しかし、メーカーが定義するシビアコンディションの基準には、もっと身近な項目が含まれています。例えば、日産自動車の公式サイトでは、以下のように定義されています。

シビアコンディションの定義例

- A. 悪路(凸凹路、砂利道、雪道、未舗装路)の走行

- B. 走行距離が多い(年間2万km以上)

- C. 山道、登降坂路の走行

- D. 短距離走行の繰り返し(1回の走行距離が8km以下が多い場合)

(出典:日産自動車 FAQ/お問い合わせ)

「街乗り・チョイ乗り」こそ最強のシビアコンディション!

注目すべきは、最後の「D」の項目です。「1回8km以下の走行」…これって、まさに日本の都市部における「街乗り」や「チョイ乗り」(例:毎日の買い物、子供の送迎、最寄り駅への往復)そのものですよね。

「近所への買い物だけ」という一見すると車に優しそうな運転が、なぜシビアコンディションなのでしょうか。

それは、エンジンが十分に温まる前に目的地に着いてしまうからです。先ほど「ノーマルコンディション」の説明で、油温が80℃以上になれば水分やガソリンが蒸発すると書きました。しかし、チョイ乗りばかりだと、油温が上がりきる前にエンジンが停止されます。

その結果、どうなるか。

- エンジンが冷えているため、ブローバイガスとして「水分」や「未燃焼ガソリン」がオイルに混入しやすい。

- 油温が上がらないため、混入した水分やガソリンが蒸発しない。

- これらがオイルパンに蓄積し、オイルをガソリンで「薄めたり(希釈)」、水分と混ざって「乳化(マヨネーズ状に)」させたりする。

- 結果、オイル本来の油膜が維持できなくなり、潤滑性能が急速に失われる。

高速道路を長距離走るより、「近所のスーパーへの往復」のほうが、エンジンオイルにとっては比較にならないほど過酷なのです。

日本の都市部で運転するドライバーの大多数は、自覚がないままこの「短距離走行の繰り返し」というシビアコンディションに該当しています。

したがって、あなたが「街乗り」ドライバーである場合、メーカー推奨の「1万キロ」は非現実的な数値であり、「5,000km交換」は「嘘」ではなく、あなたの車を守るための「工学的に正しい最短の推奨値」となるのです。

↓スゴイ!手動式真空オイルチェンジャー↓

↑これでドレンパッキン交換・廃油受け不要です↑

軽自動車は3000キロ交換が推奨?

「5000キロ」という基準は、すべての車に当てはまる「魔法の数字」ではありません。特に、日本の道路事情に合わせて設計された「軽自動車」は、普通車とは全く異なる基準で考える必要があります。

ここではまず、ターボが付いていない「NA(ノンターボ)車」について解説します。

軽自動車(NA車)は、660ccという限られた排気量で、普通車と変わらない交通の流れに乗る必要があります。そのため、どうしても普通車よりエンジンを高回転で回す必要があり、オイルへの負荷は大きめです。

- 高回転域の多用: 発進時や合流時、坂道など、パワーが必要な場面でエンジンを高回転まで回す機会が多くなります。

- オイル量の少なさ: エンジン自体が小さいため、入っているオイルの総量も普通車より少ない(3L前後)のが一般的です。

オイルの量が少ないということは、それだけオイル1Lあたりの負担が大きく、劣化も早いということを意味します。

シビアコンディション(街乗り)がメインであれば、3,000km~5,000km / 3~6ヶ月 ごとの交換が推奨されます。軽自動車にとって「5000キロ」は、決して早すぎる交換ではないんですね。

↓ここが安い!SAE 0W-40 ベースオイル化学合成油↓

↑用途ガソリン・ディーゼルエンジン車用化学合成油↑

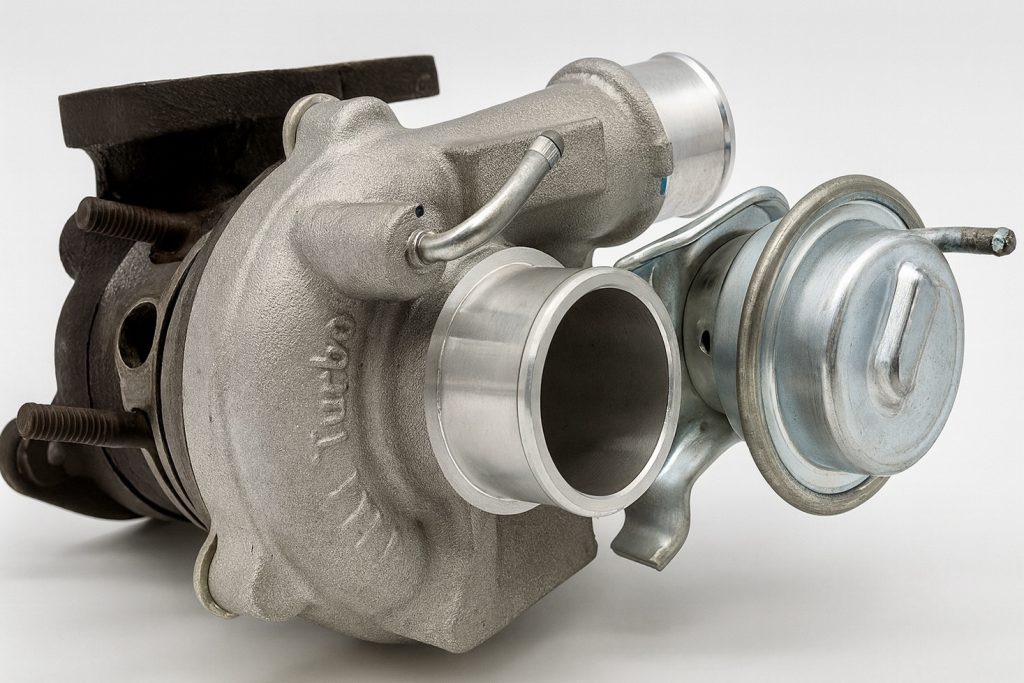

ターボ車におけるオイル交換の重要性

そして、日本の公道を走る車の中で「最もエンジンオイルに過酷な車種」と言っても過言ではないのが、軽自動車のターボ車です。

ターボチャージャーは、排気ガスの力でタービン(風車)を回し、空気を強制的にエンジンに送り込むことで、排気量以上のパワーを生み出す装置です。このタービンは、毎分10万~20万回転という超高速で回転し、800℃~900℃にも達する排気ガスに常にさらされています。

エンジンオイルは、この高温・高回転のタービン軸(シャフト)を「潤滑」し、同時に「冷却」するという、エンジン本体以上に過酷な役割を担っています。

ターボ車がオイルに過酷な理由

- タービンの高熱: オイルはタービンの高熱で「焼かれ」続け、酸化劣化が著しく早く進みます。

- オイルの「コークス化」: 劣化が進んだオイルは、熱で焼かれて「コークス」と呼ばれる燃えカス(炭化物)になりやすく、これがタービン軸の細いオイルラインに詰まると、タービンブロー(タービンの焼き付き・破損)という高額な故障に直結します。

軽ターボで「街乗り(シビアコンディション)」という組み合わせは、オイルにとって文字通り「最悪の環境」です。

軽ターボのオーナーにとって、「5,000km」は「嘘」どころか「長すぎる」可能性すらあります。専門家や整備工場は「3,000km~4,000kmごと」または「3~4ヶ月ごと」の交換を強く推奨しています。

これは普通車のターボ車(特にダウンサイジングターボ)にも言えることで、タービンを保護するため、NA車(ノンターボ)よりはシビアな管理が求められます。シビアコンディションなら 2,500km~5,000km / 3ヶ月 が目安となります。

↓激安!安心の日産純正エンジンオイル 5W-30↓

↑ガソリン車用 5W-30 SP 20L 部分合成油↑

ハイブリッド車の交換時期の注意点

「ハイブリッド車(HV)は燃費が良いし、エンジンがかかっていない時間も多いから、オイルは汚れにくいのでは?」と考える方も多いかもしれません。しかし、これも工学的には「誤解」です。

ハイブリッド車は、走行中に頻繁にエンジンを停止・再始動しますよね。これは工学的に見れば、「短距離走行の繰り返し」を車自身が強制的に行っているのと同じ状態です。

- 油温が上がりにくい: エンジンが始動しても、すぐにモーター走行に切り替わってエンジンが停止するため、油温が適正温度まで上がりにくいという構造的な弱点があります。

- シビアコンディション状態: 結果として、オイルに水分やガソリンが混入しやすく、それらが蒸発しにくいため、シビアコンディション特有の症状(乳化や希釈)が発生しやすいのです。

燃費が良いからとオイル交換をサボりがちですが、エンジン保護の観点からは、「街乗り」がメインであれば 3,000km~5,000km / 3~6ヶ月 での交換が望ましいです。

↓WAKO’S売れ筋のオイル!プロステージS40 10W-40↓

↑小排気量の2輪車から大排気量の4輪ターボ車まで↑

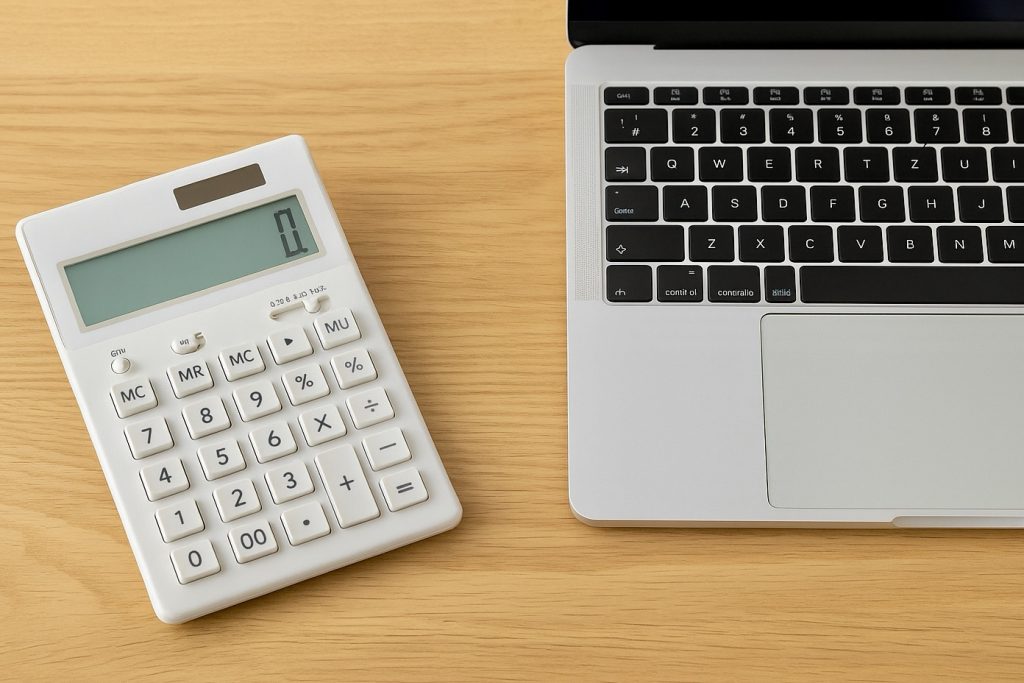

交換費用とエンジン故障のリスク比較

「5000キロ交換は嘘だ」と信じてメンテナンスを怠った場合、その「節約」は将来的にどのような形で返ってくるでしょうか。

数千円のオイル交換費用を「節約」した結果、エンジン内部にスラッジが溜まり、オイルラインが詰まり、最終的に「エンジン焼き付き」という致命的な故障に至る可能性があります。

エンジンが焼き付いた場合、修理は「エンジンの載せ替え」または「オーバーホール(分解修理)」となり、その費用は軽自動車でも数十万円、普通車や高性能車になれば100万円を超えることも珍しくありません。

数千円の節約 vs 数十万円のリスク

オイル交換1回(オイルフィルター交換含む)の費用を仮に5,000円~10,000円とします。これを「嘘(無駄)」だと疑い、節約しようとする行為は、数千円と引き換えに、数十万円から数百万円の修理リスクを自ら引き受ける行為とも言えます。

5,000kmでの交換は、この最悪の事態を避けるための、最も安価で最も効果的な「保険」と考えることもできるのではないでしょうか。

また、オイルの汚れをろ過する「オイルフィルター(オイルエレメント)」の交換も非常に重要です。

フィルターが詰まれば、オイルが循環しなくなり、オイル交換をしないのと同じ結果(エンジン焼き付き)を招きます。

シビアコンディション下や軽ターボ車の場合は、オイル交換2回に1回と言わず、毎回オイルフィルターも交換することを強く推奨します。

↓ここが安い!モービル1 化学合成油 0W20 SP GF-6規格↓

↑ガソリン車用 化学合成エンジンオイル↑

オイル交換5000キロは嘘か⁈その最終結論

さて、長くなりましたが「オイル交換5000キロは嘘」という疑問に対する、私なりの最終的な結論をまとめます。

この問いの答えは、あなたの「車種」と「乗り方」によって変わります。

「5000キロは嘘(=過剰整備)」であるケース

あなたが「普通車(NA車)」に乗り、高品質な「全合成油」を使用し、かつ主な用途が「高速道路での長距離巡航(ノーマルコンディション)」である場合。

この限定的なケースでは、「5,000km」は過剰整備である可能性が高く、メーカーが推奨する「1万km」や「1万5,000km」でも問題ない可能性が高いです。

「5000キロは真実(=妥当な基準)」であるケース

あなたが以下のどちらか、あるいは両方に該当する場合。

- 「軽自動車(特にターボ車)」や「ディーゼル車」、「普通車ターボ」に乗っている。

- 車種に関わらず、主な用途が「短距離の街乗り・渋滞(シビアコンディション)」である。

この場合、「5,000km」は「嘘」などでは断じてなく、あなたの車の寿命を守るための「工学的に正しいメンテナンス基準」です。

特に「軽ターボ」で「街乗り」という最悪の組み合わせのオーナーにとっては、「5,000km」ですら長すぎる可能性があり、「3,000km~4,000km」が工学的に妥当な交換時期となります。

【車種・走行条件別】推奨オイル交換時期の目安(まとめ)

※あくまで一般的な目安です。高品質な全合成油の使用を前提とします。

| 車種タイプ | ノーマルコンディション(高速・長距離) | シビアコンディション(街乗り・短距離) | 工学的根拠・注意点 |

|---|---|---|---|

| 軽自動車(ターボ) | 2,500~5,000km / 3~6ヶ月 | 3,000~4,000km / 3~4ヶ月 | 最も過酷。オイルが高温で焼かれるため、5,000kmでも長すぎる可能性あり。 |

| 軽自動車(NA) | 5,000~10,000km / 6ヶ月 | 3,000~5,000km / 3~6ヶ月 | 高回転域を多用し、オイル量が少ないため、普通車より早期交換を推奨。 |

| 普通車(ターボ) | 5,000~10,000km / 3~6ヶ月 | 2,500~5,000km / 3ヶ月 | 軽ターボほどではないが、タービン保護のためNAより早期交換が必要。 |

| 普通車(NA) | 7,500~15,000km / 6ヶ月~1年 | 3,000~5,000km / 3~6ヶ月 | 日本の「街乗り」はほぼシビアコンディション。5,000kmが妥当。 |

| ハイブリッド車 | 5,000~10,000km / 6ヶ月 | 3,000~5,000km / 3~6ヶ月 | エンジンの始動・停止が多く、油温が上がりにくいためシビアコンディションに陥りやすい。 |

| ディーゼル車 | 5,000~10,000km / 3~6ヶ月 | 2,500~5,000km / 3ヶ月 | スス(Soot)によるオイル汚染が激しいため、ガソリン車より早めの交換が必要。 |

最終的な提言

「5,000km」という数字だけを見て「嘘か真実か」と疑うことは、本質的な解決にはなりません。

最も賢明なのは、ご自身の愛車の「種類(軽ターボか、NAか)」と「使い方(街乗りか、長距離か)」を客観的に把握し、工学的に合理的なメンテナンスを選択することです。

自分の運転が「1回8km以下の短距離走行」に当てはまるか、今一度確認してみてください。

本記事に記載した交換時期や費用に関する数値は、あくまで一般的な目安です。

お車の状態や使用するオイルの種類、お住まいの地域の気候によっても最適な時期は異なります。

最終的なメンテナンスの判断は、信頼できる整備工場や専門家にご相談いただくことを強くお勧めします。

↓スゴイ!手動式真空オイルチェンジャー↓

↑これでドレンパッキン交換・廃油受け不要です↑

↓ここが安い!SAE 0W-40 ベースオイル化学合成油↓

↑用途ガソリン・ディーゼルエンジン車用化学合成油↑

↓激安!安心の日産純正エンジンオイル 5W-30↓

↑ガソリン車用 5W-30 SP 20L 部分合成油↑

↓WAKO’S売れ筋のオイル!プロステージS40 10W-40↓

↑小排気量の2輪車から大排気量の4輪ターボ車まで↑

↓ここが安い!モービル1 化学合成油 0W20 SP GF-6規格↓

↑ガソリン車用 化学合成エンジンオイル↑

コメント